array:7 [

"raw" => array:19 [

"id" => 21

"pid" => 4

"sorting" => 0

"tstamp" => 1746202681

"picture" => array:4 [

"bin" => array:1 [

0 => b"ë'ØÔ\f¯\x11ק×æBùí█"

]

"value" => array:1 [

0 => "89279de2-0cee-11f0-9ef5-9e914297a1db"

]

"path" => array:1 [

0 => "files/upload/personen/walter-stanowski-winter/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik4.png"

]

"meta" => array:1 [

0 => []

]

]

"separatorGraphic" => array:4 [

"bin" => []

"value" => []

"path" => []

"meta" => []

]

"glosar" => ""

"marginTop" => null

"marginRight" => null

"marginLeft" => null

"category" => null

"picture_in_text" => array:4 [

"bin" => []

"value" => []

"path" => []

"meta" => []

]

"alias" => array:6 [

"id" => 129

"tstamp" => 1746202681

"att_id" => 11

"item_id" => 21

"langcode" => "de"

"value" => "haftzeiten"

]

"title" => array:6 [

"id" => 105

"tstamp" => 1746202681

"att_id" => 12

"item_id" => 21

"langcode" => "de"

"value" => "Haftzeiten"

]

"intro" => array:6 [

"id" => 86

"tstamp" => 1746202681

"att_id" => 13

"item_id" => 21

"langcode" => "de"

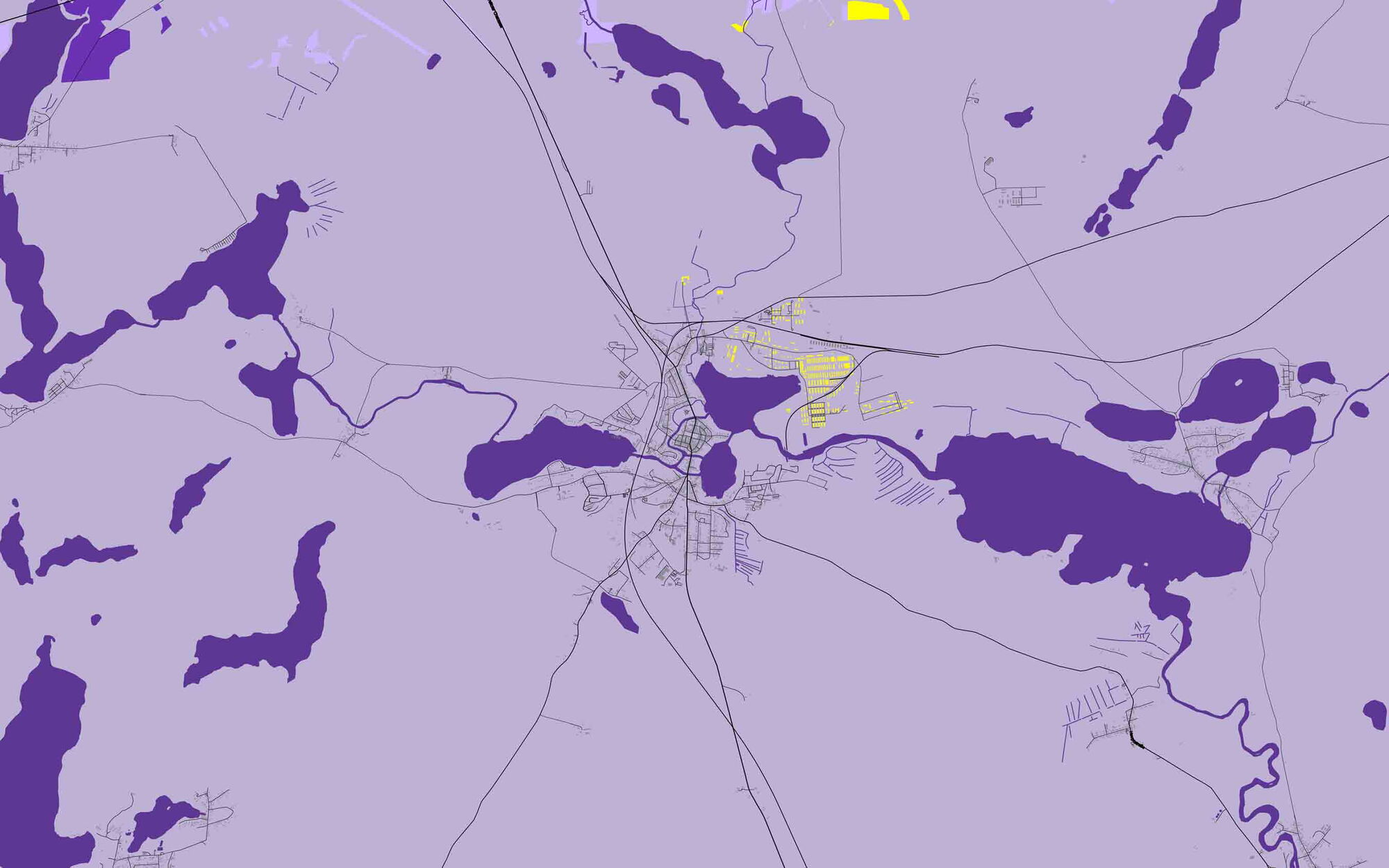

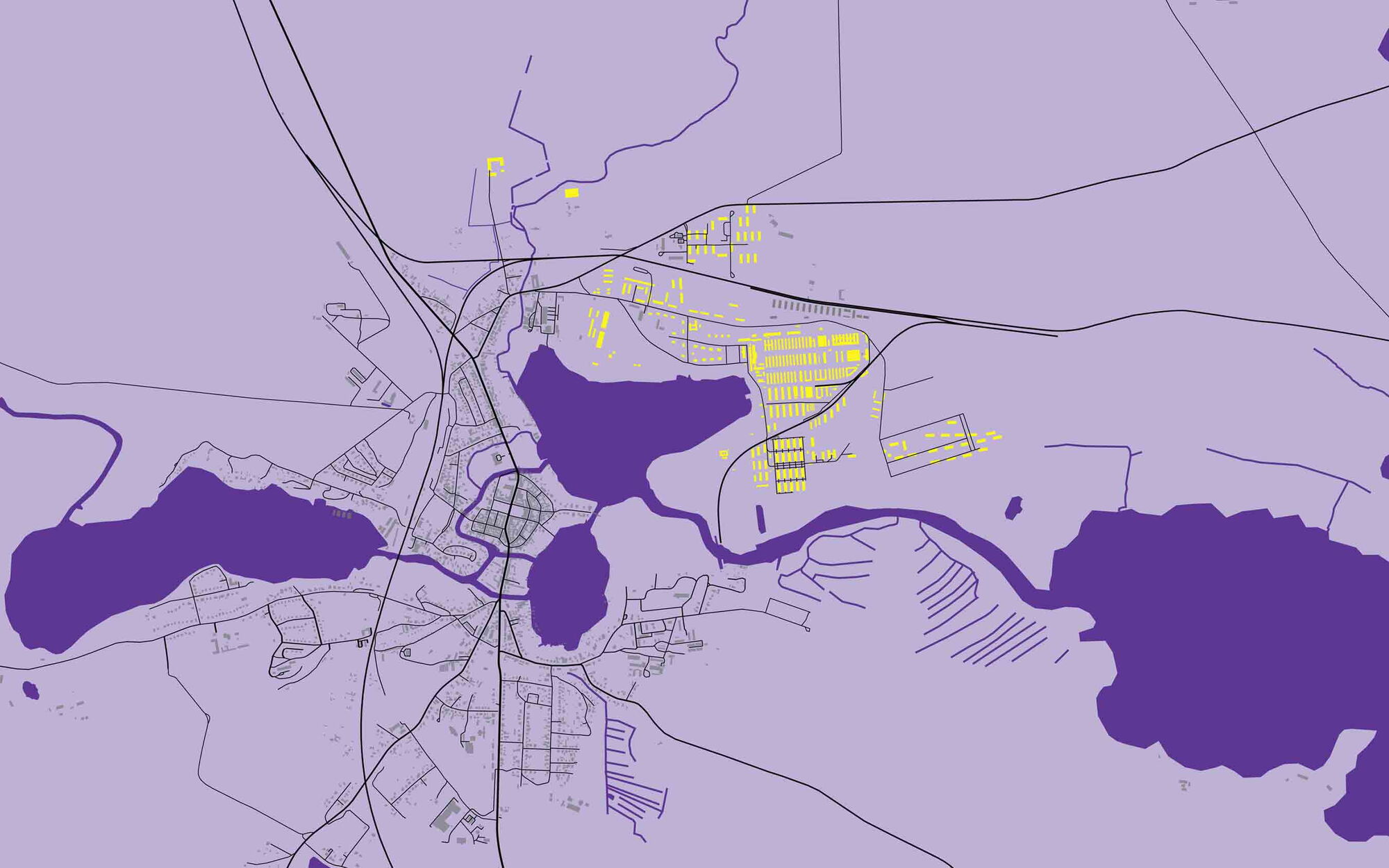

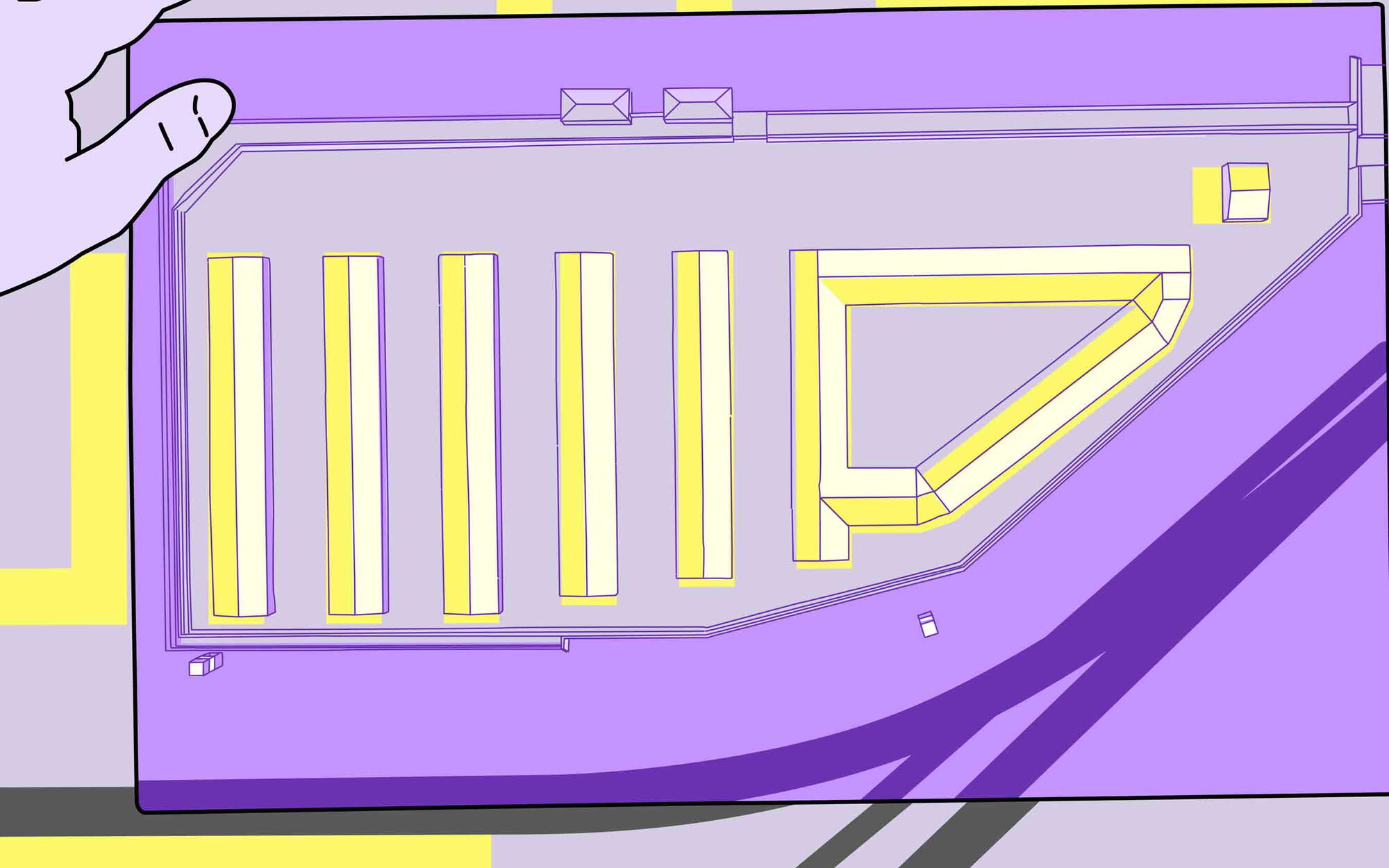

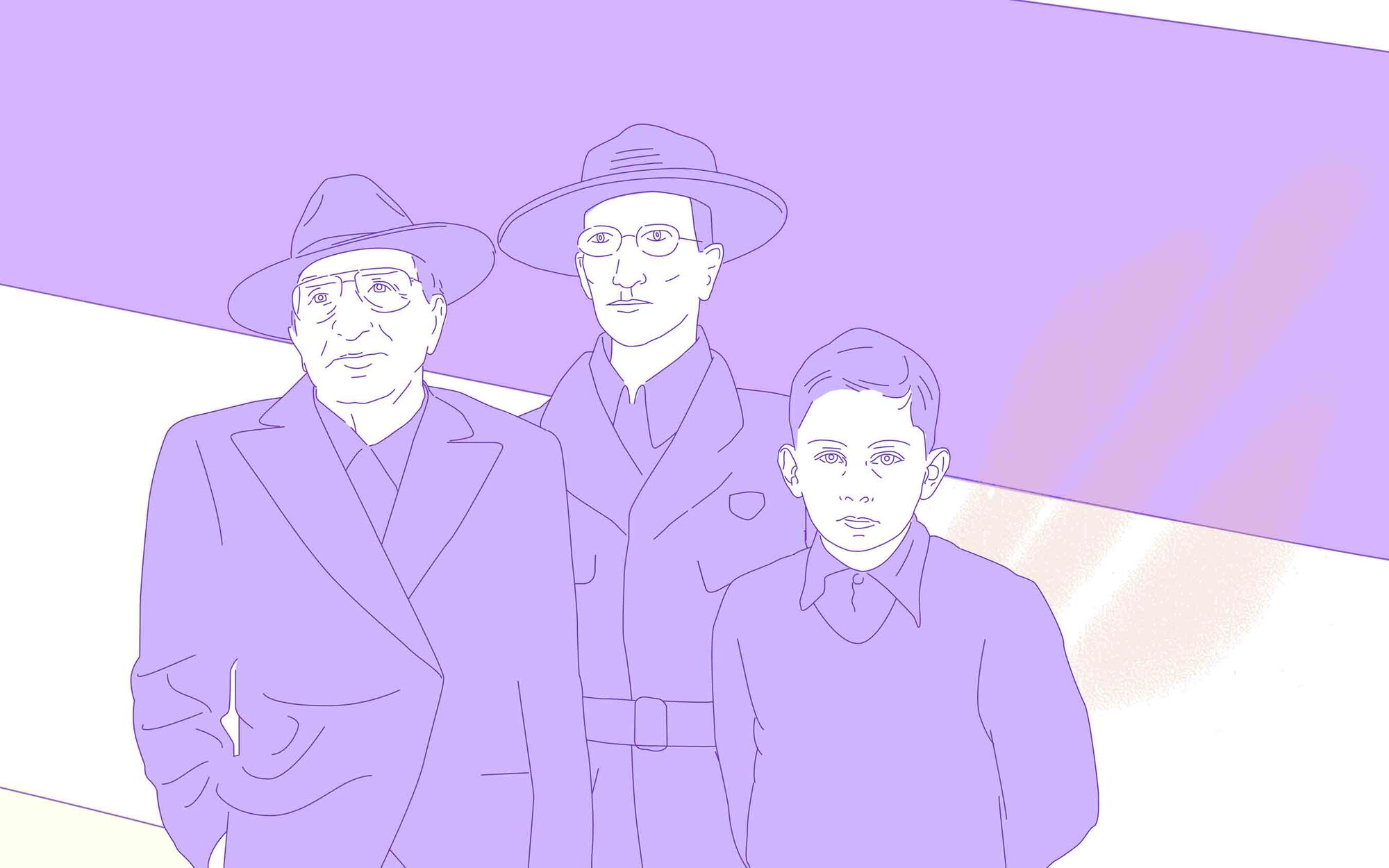

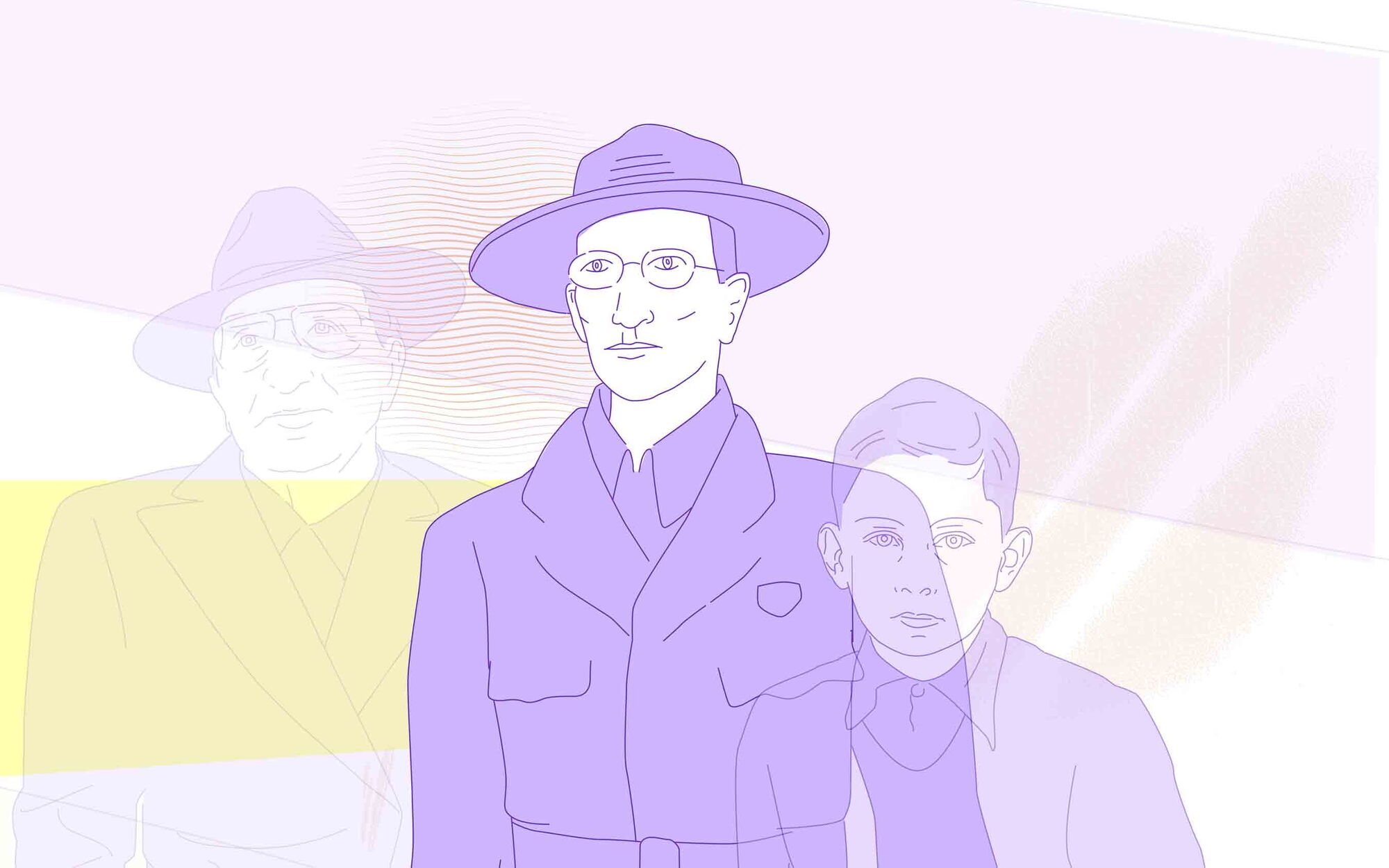

"value" => "<p>In Ravensbrück trennte die SS Walter Winter und seine Frau Bluma voneinander. Er und sein Bruder wurden im Männerlager inhaftiert, während seine Frau und seine Schwester ins Frauenlager kamen. 1945 verlegte die SS die Brüder in das KZ Sachsenhausen und zwang sie von dort aus mit der SS-Sondereinheit Dirlewanger als Soldaten an die Front. Kurz vor Kriegsende ergaben sie sich. </p>"

]

"intro_second" => null

"longtext" => array:6 [

"id" => 87

"tstamp" => 1746202681

"att_id" => 14

"item_id" => 21

"langcode" => "de"

"value" => """

<div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"><span class="TextRun SCXW245388380 BCX2" lang="DE-DE" style="font-size: 12pt; line-height: 21.85px; font-family: Aptos, 'Aptos_EmbeddedFont', 'Aptos_MSFontService', sans-serif;" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Im März 1943 </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">deportierte die Polizei</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Walter</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Winter </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">mit seine</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Geschwister</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Erich und Maria</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> in das K</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Z</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Auschwitz-Birkenau</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Die Lebensbedingungen waren </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">verheerend</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">: Es gab kaum </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Nahrung</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">, die </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">hygienischen Verhältnisse waren schlecht</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und es war</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">en sehr viele Menschen auf </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">engem </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Raum</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> eingesperrt</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">. </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Im </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Auschwitzer</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Lagerabschnitt </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">B</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">IIe</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">lernte Walter die </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Sintizza</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Anna (</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Bluma</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">) </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Schubert kennen. </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Dort heiratete</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> das Paar symbolisch.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">I</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">m </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">August </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">1944 </span><span class="NormalTextRun CommentStart CommentHighlightPipeRest CommentHighlightRest SCXW245388380 BCX2">deportierte</span><span class="NormalTextRun CommentHighlightPipeRest SCXW245388380 BCX2"> die SS</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Walter</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">, </span><span class="NormalTextRun CommentStart SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Bluma</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> sein</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">e</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Geschwister</span> <span class="NormalTextRun CommentHighlightPipeRest SCXW245388380 BCX2">in das K</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Z</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Ravensbrück</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Kurz darauf wurde der Lagerabschnitt liquidiert und die dort verbliebenen </span><span class="NormalTextRun CommentStart CommentHighlightPipeRest CommentHighlightRest SCXW245388380 BCX2">Menschen</span><span class="NormalTextRun CommentHighlightPipeRest SCXW245388380 BCX2"> ermordet.</span></span></p>\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"> </p>\n

</div>\n

<div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"><span class="TextRun SCXW245388380 BCX2" lang="DE-DE" style="font-size: 12pt; line-height: 21.85px; font-family: Aptos, 'Aptos_EmbeddedFont', 'Aptos_MSFontService', sans-serif; font-weight: bold;" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Die letzten Kriegsmonate</span></span></p>\n

</div>\n

<div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"> </p>\n

</div>\n

<div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"><span class="TextRun SCXW245388380 BCX2" lang="DE-DE" style="font-size: 12pt; line-height: 21.85px; font-family: Aptos, 'Aptos_EmbeddedFont', 'Aptos_MSFontService', sans-serif;" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Die SS inhaftierte </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Walter und sein</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">en</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Bruder</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Erich</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">i</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">m Männerlager</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Ravensbrück</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">. Kurz vor dem Ende des </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Krieges</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">wurden</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">beide </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">in das K</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Z</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Sachsenhausen </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">überstellt</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Dort rekrutierte </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">sie die SS </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">unter Zwang</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">für</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> die </span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">SS</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">-</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Sondereinheit</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Dirlewanger</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Beide</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Brüder </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">überlebten</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> den </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Krieg </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und die Verfolgung durch das NS-Regime.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Auch</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Maria </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">überlebte</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> die KZ-Haft</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Bluma</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und ihre </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">neugeborene </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Tochter Maria</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">-</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Luise </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">starb</span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">en</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Ende</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> 1944</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück</span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">.</span></span></p>\n

</div>

"""

]

"related_articles" => array:2 [

22 => array:19 [

"__TAGS_RAW__" => array:21 [

"id" => 22

"pid" => 0

"sorting" => 0

"tstamp" => 1746202527

"main_picture" => array:4 [

"bin" => array:1 [

0 => b"‰\t”Ó\fî\x11ðžõž‘B—¡Û"

]

"value" => array:1 [

0 => "890994d3-0cee-11f0-9ef5-9e914297a1db"

]

"path" => array:1 [

0 => "files/upload/personen/walter-stanowski-winter/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik2.png"

]

"meta" => array:1 [

0 => []

]

]

"category" => array:3 [

"__SELECT_RAW__" => array:6 [

"id" => 4

"pid" => 0

"sorting" => 0

"tstamp" => 1742483076

"category_name" => array:6 [

"id" => 61

"tstamp" => 1742483053

"att_id" => 29

"item_id" => 4

"langcode" => "de"

"value" => "Unterthema"

]

"alias" => array:6 [

"id" => 62

"tstamp" => 1742483053

"att_id" => 30

"item_id" => 4

"langcode" => "de"

"value" => "subtopic"

]

]

"category_name" => "Unterthema"

"alias" => "subtopic"

]

"glosar" => ""

"margin_top" => null

"hover_catalog_picture" => array:4 [

"bin" => []

"value" => []

"path" => []

"meta" => []

]

"main_catalog_picture" => array:4 [

"bin" => []

"value" => []

"path" => []

"meta" => []

]

"separator_graphic" => array:4 [

"bin" => array:1 [

0 => b"ÂO0\x08\x0E\x08\x11ðžõž‘B—¡Û"

]

"value" => array:1 [

0 => "c24f3008-0e08-11f0-9ef5-9e914297a1db"

]

"path" => array:1 [

0 => "files/upload/personen/walter-stanowski-winter/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-grossegrafik-ganz.png"

]

"meta" => array:1 [

0 => []

]

]

"homepage_collection" => ""

"picture_in_text" => array:4 [

"bin" => []

"value" => []

"path" => []

"meta" => []

]

"published" => "1"

"title" => array:6 [

"id" => 108

"tstamp" => 1746202527

"att_id" => 36

"item_id" => 22

"langcode" => "de"

"value" => "Kontakte zwischen dem Frauen- und Männerlager"

]

"alias" => array:6 [

"id" => 109

"tstamp" => 1746202527

"att_id" => 40

"item_id" => 22

"langcode" => "de"

"value" => "kontakte-zwischen-dem-frauen-und-maennerlager"

]

"intro" => array:6 [

"id" => 90

"tstamp" => 1746202527

"att_id" => 31

"item_id" => 22

"langcode" => "de"

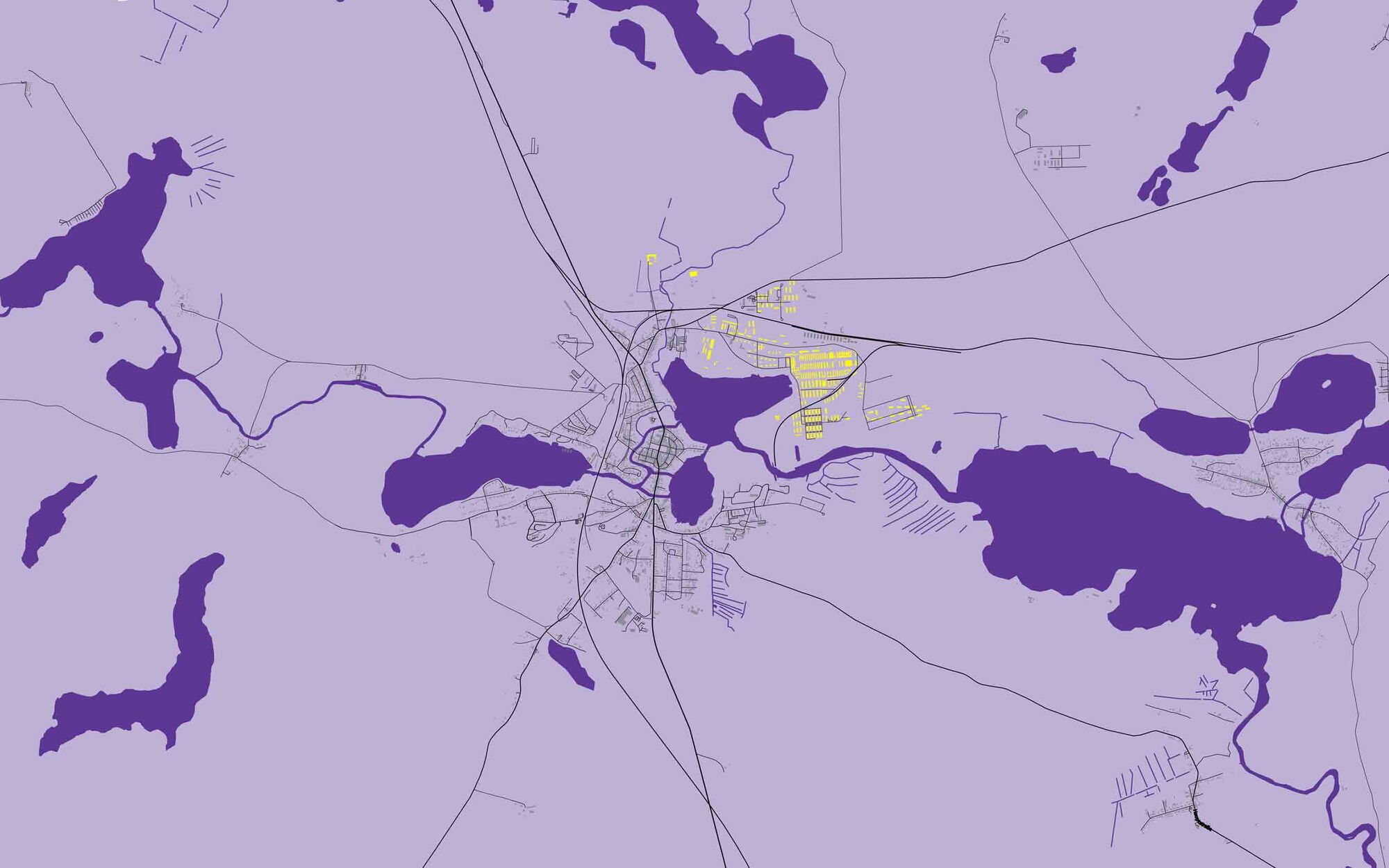

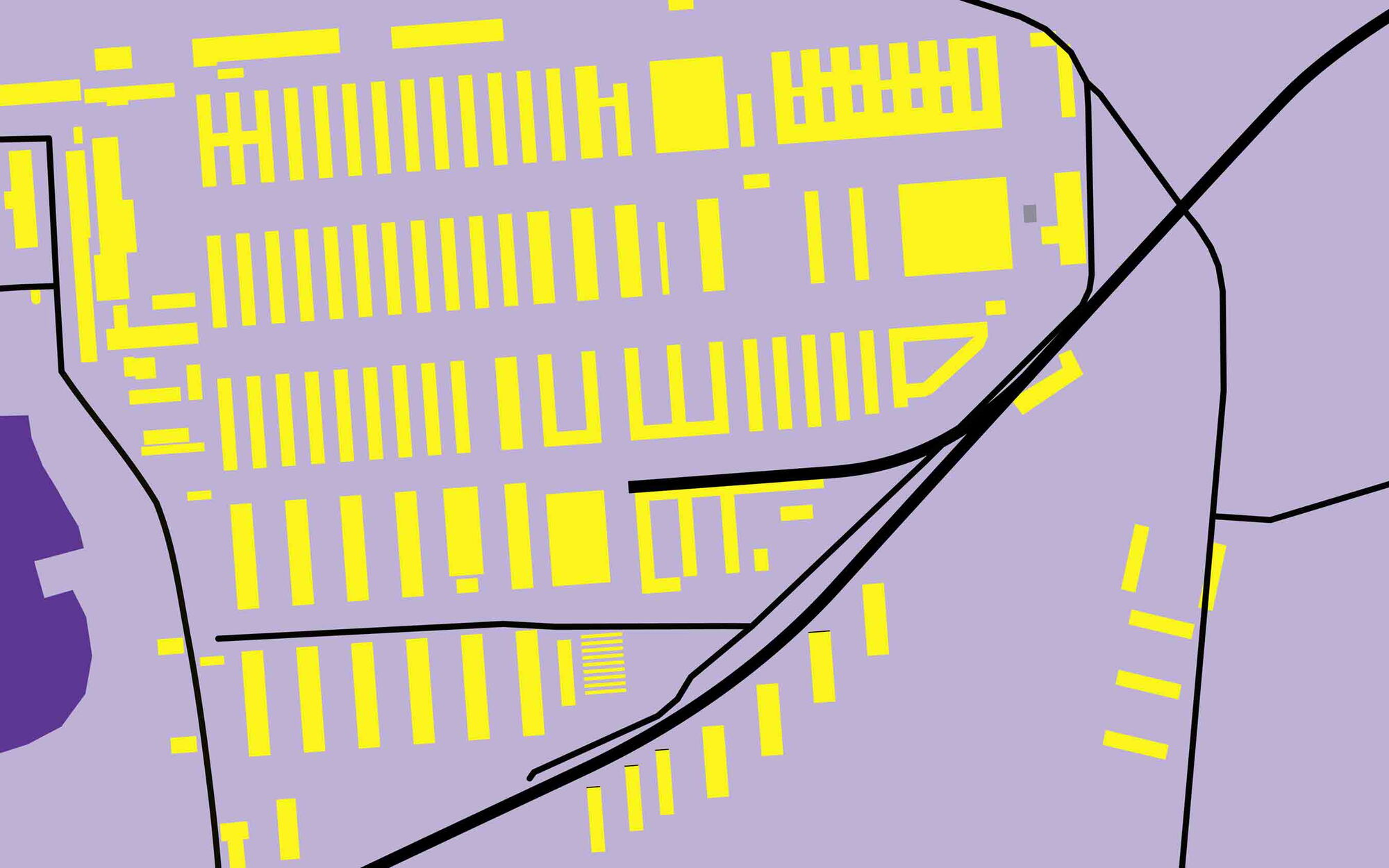

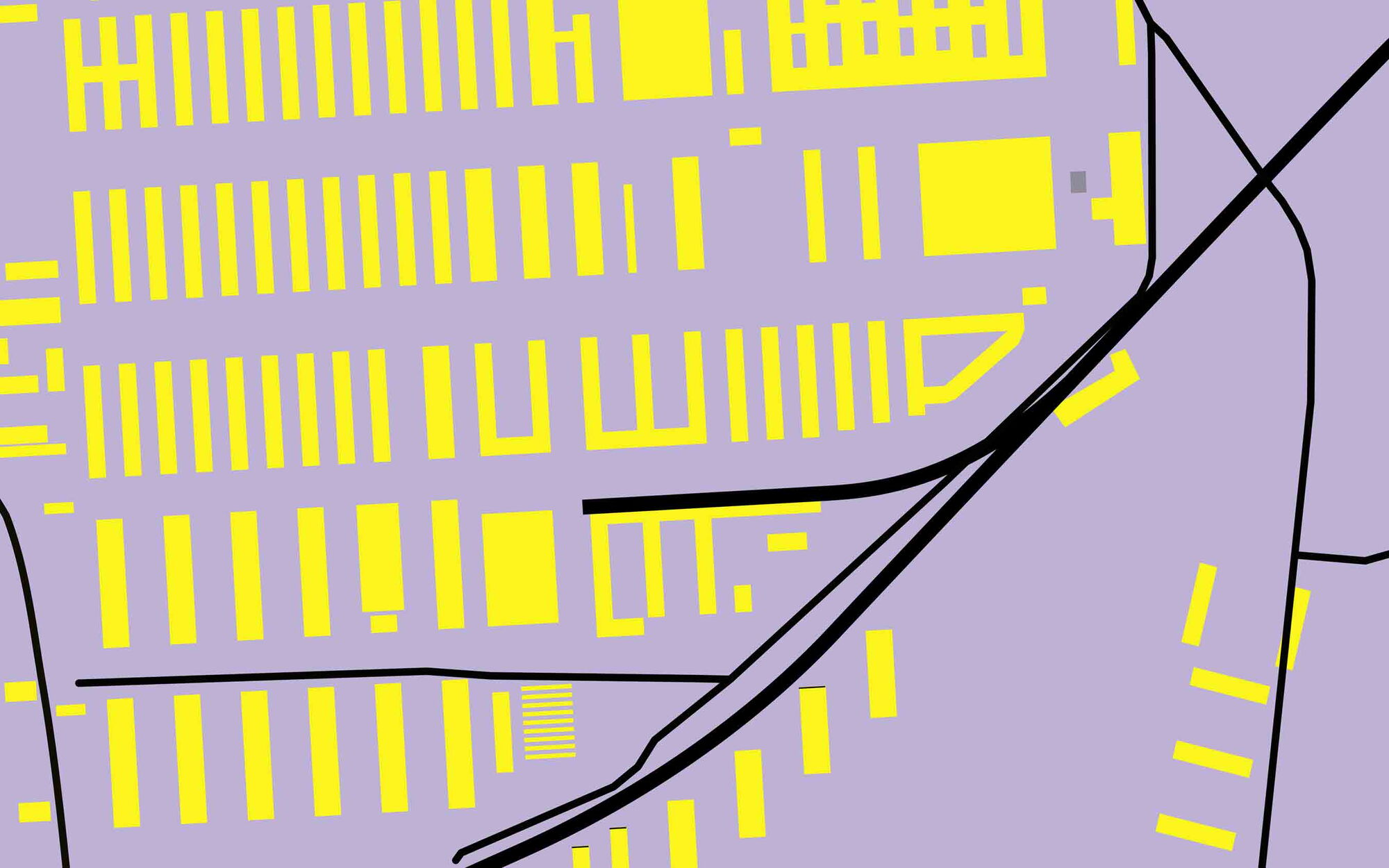

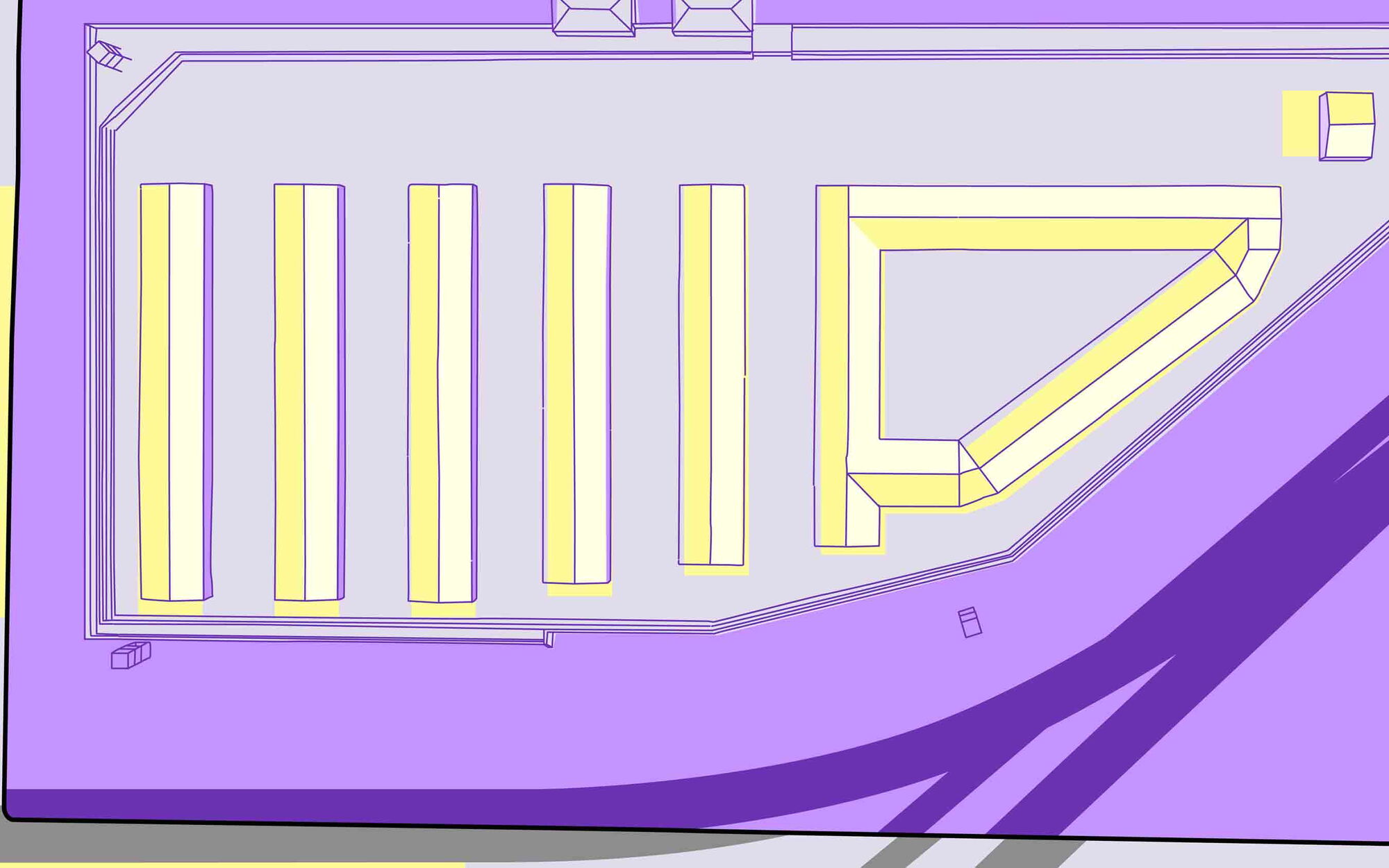

"value" => "<p>Das Männerlager Ravensbrück befand sich in einem eigenständigen Bereich innerhalb des Frauen-Konzentrationslagers. Es war nicht von einer Mauer, sondern nur von einem Zaun umgeben. Dadurch konnten die männlichen und weiblichen Häftlinge sich gegenseitig sehen und gelegentlich miteinander in Kontakt treten.</p>"

]

"intro_second" => null

"longtext" => array:6 [

"id" => 122

"tstamp" => 1746202527

"att_id" => 32

"item_id" => 22

"langcode" => "de"

"value" => """

<p>In unterschiedlichen Zusammenhängen war ein Aufeinandertreffen von männlichen und weiblichen Häftlingen möglich. Bis zur Einrichtung einer Revierbaracke innerhalb des Männerlagers wurde das Krankenrevier des Frauenlagers für die Behandlung von männlichen Häftlingen genutzt. Auch nachdem im Männerlager eine Revierbaracke zur Verfügung war, führten SS-Ärzte weiterhin Operationen an männlichen Häftlingen im Krankenrevier des Frauenlagers durch.</p>\n

<p>Ebenfalls bei handwerklichen Einsätzen männlicher Häftlinge im Frauenlager oder in lagereigenen Betrieben konnten die Häftlinge aufeinandertreffen. Häftlinge, die als Lagerläufer:innen Zwangsarbeit leisteten, bewegten sich ebenfalls durch den gesamten Lagerkomplex. Dadurch hatten sie Zugang zu den geschlechtergetrennten Bereichen und konnten mit Häftlingen in Kontakt treten.</p>\n

<p>Auch bei Arbeitseinsätzen außerhalb des Lagers kam es – teils zufällig – zu Begegnungen und Kontakten. Eine Möglichkeit in Kontakt zu treten, war die sogenannte Lagerpost. Dies war jedoch mit dem großen Risiko einer Strafe durch die SS für die Häftlinge verbunden. Der Austausch der Lagerpost fand zum Beispiel bei Arbeitseinsätzen der männlichen Handwerkerkommandos statt.</p>\n

<p>Durch diese Möglichkeiten des Kontakts und des Austausches konnten die Häftlinge den Zustand der anderen sehen. Katharina Jacob erinnerte sich, wie sie kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs männlichen Häftlingen begegnete:</p>\n

<p>“Eines Tages begegnet uns auf dem Weg zu einer Arbeit ein lang auseinandergezogener Zug männlicher Häftlinge. Mir fehlen die Worte, um den Elendszug zu beschreiben. Aber ich sehe ihn in seiner ganzen Entsetzlichkeit noch vor mir. [...] Sie torkeln nur, haben Kameraden untergefasst, die dem Umfallen noch näher sind. Einige schleppen sie an den Händen und Füßen mit. Ihre Hände und Augen bitten um Trinken und Brot, die mühselig geformten Worte sind kaum zu verstehen. [...] Einige Frauen machen Anstalten, zu den Männern zu laufen. Wir werden brutal weitergetrieben. Ein Inferno: das Geschrei der SS und der Aufseherinnen, die laut kläffenden Hunde, die die Gefangenen anspringen. [...] So absurd es klingen mag, die Begegnung hat trotz allem Schrecklichen Zuversicht hinterlassen. Eine sagt laut: ‘Es kann nicht mehr lange dauern!’ Wenn wir zurücksehen, reckt sich im Männerzug ab und zu eine Faust.”<br>Trotz des Kontaktverbots und der Unterbindungen dessen durch die SS, konnte es weiblichen Häftlingen gelingen, männliche zu unterstützen: Artur Radvansky berichtete zum Beispiel, wie es Häftlingen aus dem Frauenlager gelang Eimer mit Essen und Kaninchenfutter durch den doppelten Stacheldrahtzaun zu schieben.</p>\n

<p>Eine Kontaktaufnahme zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen war unter den harten Bedingungen nicht einfach. Beteiligte Häftlinge wie Walter Winter oder Emanuel Kolařík setzten sich einer zusätzlichen Gefahr aus, wenn sie mit weiblichen Häftlingen sprachen oder die Lagerpost verbreiteten. <br>Auch in den Außenlagern Ravensbrücks gab es Kontakte zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen: Im Außenlager Barth, in Mecklenburg-Vorpommern, waren sowohl Männer als auch Frauen untergebracht und zur Zwangsarbeit eingesetzt. Die meisten Lagerbereiche waren streng voneinander getrennt. Jedoch teilten sich das dortige Männer- und das Frauenlager eine Küche, wo sie heimlich Briefe austauschten.</p>

"""

]

"article" => array:1 [

"value" => array:2 [

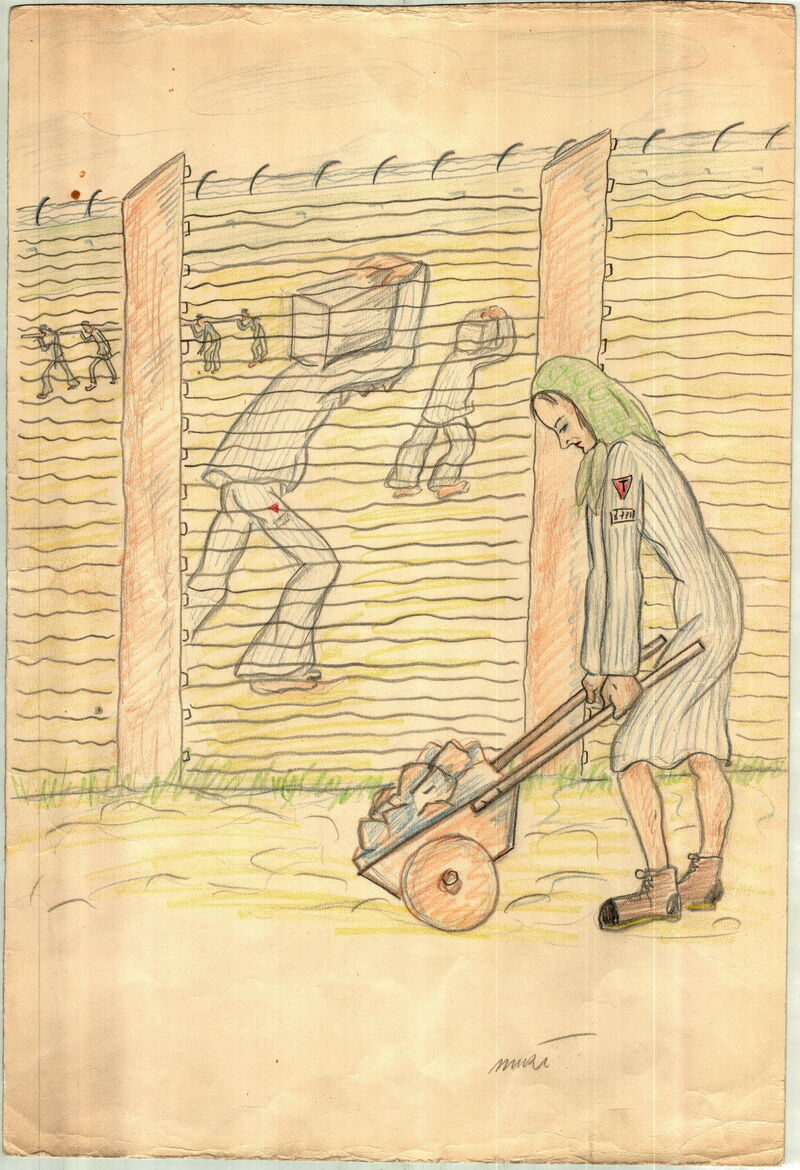

0 => """

\n

\n

\n

<div class="content-image"> \n

<figure>\n

<picture>\n

<source srcset="/assets/images/w/23%20-%20Zeichnung%20Nina%20Jirs%C3%ADkov%C3%A1%20MGR_SBG%20V781%20E1-rkhsmh5asw91t4b.jpg 1x, /assets/images/y/23%20-%20Zeichnung%20Nina%20Jirs%C3%ADkov%C3%A1%20MGR_SBG%20V781%20E1-maembth1061fdrv.jpg 1.5x, /assets/images/6/23%20-%20Zeichnung%20Nina%20Jirs%C3%ADkov%C3%A1%20MGR_SBG%20V781%20E1-p2bbgt6tc24cn53.jpg 1.876x" media="(max-width: 768px)" width="768" height="1123">\n

\n

<img src="/assets/images/m/23%20-%20Zeichnung%20Nina%20Jirs%C3%ADkov%C3%A1%20MGR_SBG%20V781%20E1-wtvt6h0peeka0pc.jpg" alt srcset="/assets/images/m/23%20-%20Zeichnung%20Nina%20Jirs%C3%ADkov%C3%A1%20MGR_SBG%20V781%20E1-wtvt6h0peeka0pc.jpg 1x, /assets/images/7/23%20-%20Zeichnung%20Nina%20Jirs%C3%ADkov%C3%A1%20MGR_SBG%20V781%20E1-yzcmkc9s16afqed.jpg 1.5x, /assets/images/6/23%20-%20Zeichnung%20Nina%20Jirs%C3%ADkov%C3%A1%20MGR_SBG%20V781%20E1-p2bbgt6tc24cn53.jpg 1.801x" width="800" height="1170" loading="lazy">\n

\n

</picture>\n

\n

\n

\n

</figure>\n

</div>\n

\n

\n

\n

"""

1 => """

\n

\n

\n

<div class="content-text"> \n

\n

\n

<div class="rte">\n

<p>Walter Winter berichtete in der Nachkriegszeit, dass er bei der Zwangsarbeit Fenster in Baracken im Frauen-Konzentrationslager einsetzen musste. Dabei hatte er seine Frau getroffen: </p>\n

<p><strong>“Wir kamen zu den Tischlern und arbeiteten für einige Tage im Frauenlager. Manchmal hatten wir Glück und konnten dort mit unseren Frauen sprechen. Das war aber strengstens verboten. Wenn es uns gelang, ein paar Worte zu wechseln, war das eine Sekundensache, es ging nur zwischen Tür und Angel, ganz schnell. Die Aufsicht war zu stark. Eine Situation werde ich nie vergessen: Ich war dabei, in einem Frauenblock ein Fenster einzusetzen. [...] Plötzlich kommt Bluma, meine Frau angelaufen. [...] Wie hat sie sich gefreut, Tränen liefen ihr über das Gesicht, Freudentränen. [...] Ich wusste, das war lebensgefährlich.” </strong></p>\n

<p>Durch diese Möglichkeiten des Kontakts und des Austauschs konnten die Häftlinge den Zustand der anderen sehen. Katharina Jacob erinnerte sich, wie sie kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs männlichen Häftlingen begegnete:</p>\n

<p><strong>“Eines Tages begegnet uns auf dem Weg zu einer Arbeit ein lang auseinandergezogener Zug männlicher Häftlinge. Mir fehlen die Worte, um den Elendszug zu beschreiben. Aber ich sehe ihn in seiner ganzen Entsetzlichkeit noch vor mir. [...] Sie torkeln nur, haben Kameraden untergefasst, die dem Umfallen noch näher sind. Einige schleppen sie an den Händen und Füßen mit. Ihre Hände und Augen bitten um Trinken und Brot, die mühselig geformten Worte sind kaum zu verstehen. [...] Einige Frauen machen Anstalten, zu den Männern zu laufen. Wir werden brutal weitergetrieben. Ein Inferno: das Geschrei der SS und der Aufseherinnen, die laut kläffenden Hunde, die die Gefangenen anspringen. [...] So absurd es klingen mag, die Begegnung hat trotz allem Schrecklichen Zuversicht hinterlassen. Eine sagt laut: ‘Es kann nicht mehr lange dauern!’ Wenn wir zurücksehen, reckt sich im Männerzug ab und zu eine Faust.” </strong></p>\n

<p>Eine Kontaktaufnahme zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen war trotz der Möglichkeiten nicht einfach. Beteiligte Häftlinge wie Walter Winter oder Emanuel Kolařík setzen sich einer zusätzlichen Gefahr aus, wenn sie mit weiblichen Häftlingen sprachen oder die Lagerpost verbreiteten. </p>\n

</div>\n

\n

</div>\n

\n

\n

\n

"""

]

]

"subtopics" => null

]

"tag_value_sorting" => 1

"title" => "Kontakte zwischen dem Frauen- und Männerlager"

"alias" => "kontakte-zwischen-dem-frauen-und-maennerlager"

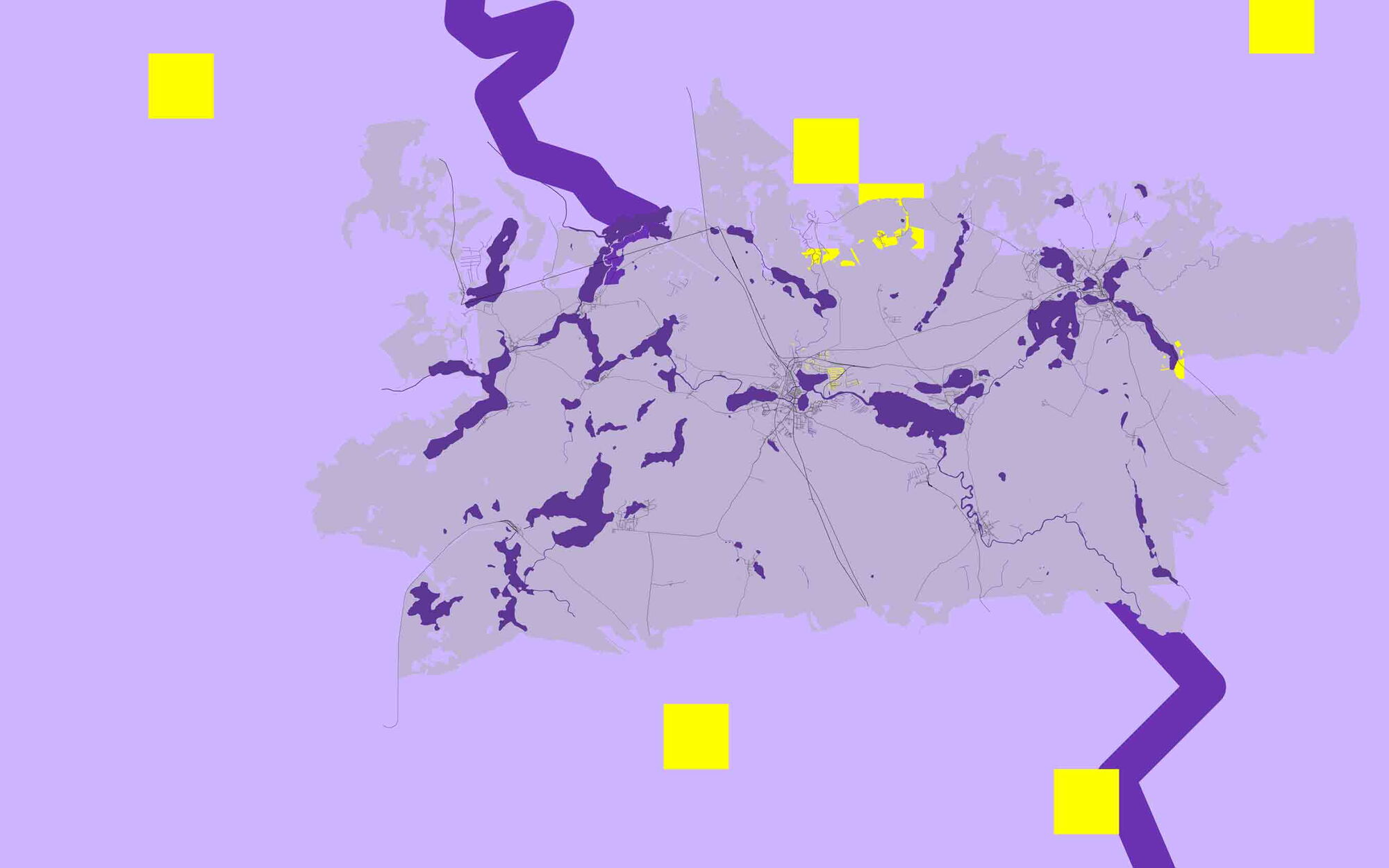

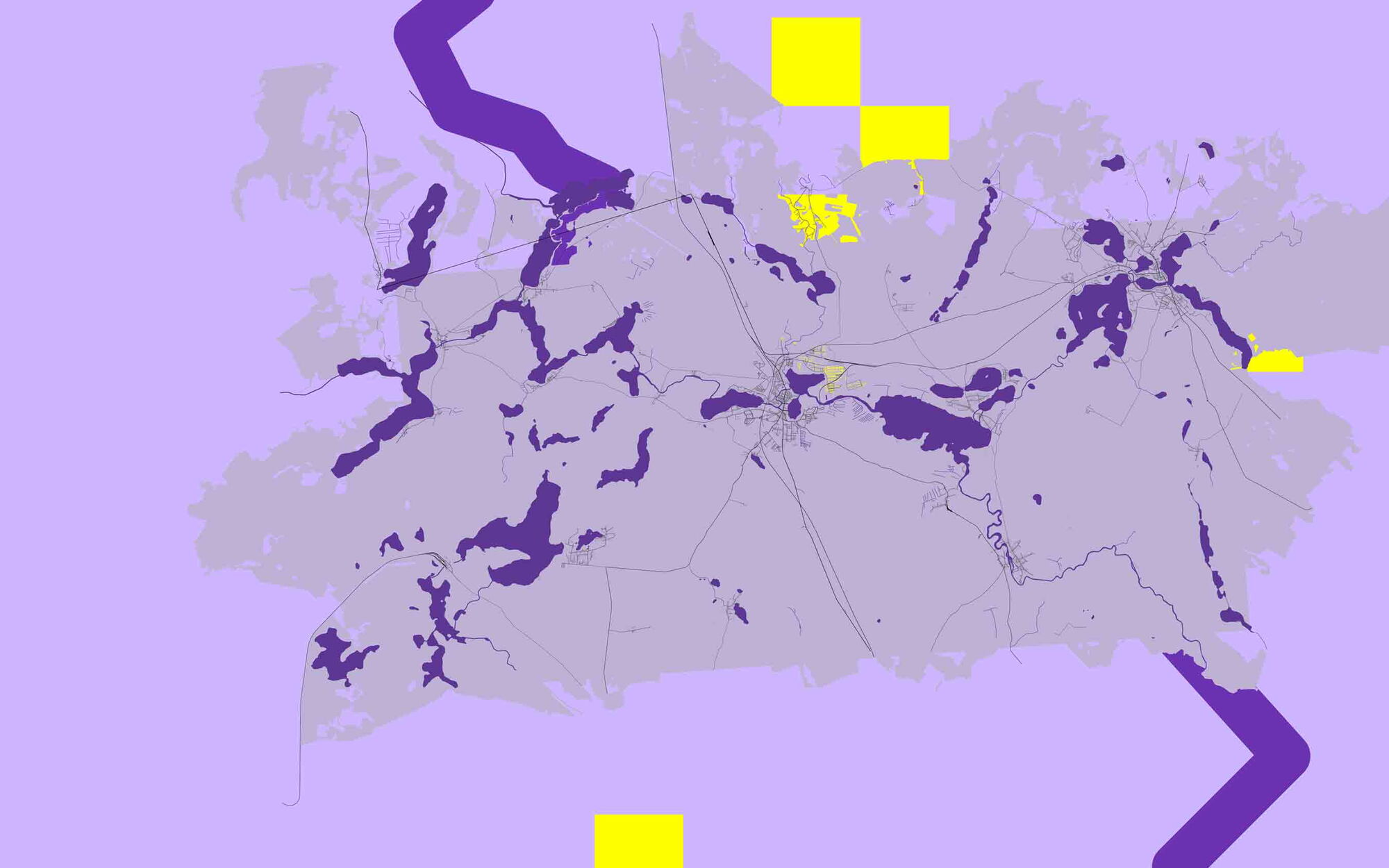

"intro" => "Das Männerlager Ravensbrück befand sich in einem eigenständigen Bereich innerhalb des Frauen-Konzentrationslagers. Es war nicht von einer Mauer, sondern nur von einem Zaun umgeben. Dadurch konnten die männlichen und weiblichen Häftlinge sich gegenseitig sehen und gelegentlich miteinander in Kontakt treten."

"intro_second" => ""

"longtext" => """

In unterschiedlichen Zusammenhängen war ein Aufeinandertreffen von männlichen und weiblichen Häftlingen möglich. Bis zur Einrichtung einer Revierbaracke innerhalb des Männerlagers wurde das Krankenrevier des Frauenlagers für die Behandlung von männlichen Häftlingen genutzt. Auch nachdem im Männerlager eine Revierbaracke zur Verfügung war, führten SS-Ärzte weiterhin Operationen an männlichen Häftlingen im Krankenrevier des Frauenlagers durch.\n

Ebenfalls bei handwerklichen Einsätzen männlicher Häftlinge im Frauenlager oder in lagereigenen Betrieben konnten die Häftlinge aufeinandertreffen. Häftlinge, die als Lagerläufer:innen Zwangsarbeit leisteten, bewegten sich ebenfalls durch den gesamten Lagerkomplex. Dadurch hatten sie Zugang zu den geschlechtergetrennten Bereichen und konnten mit Häftlingen in Kontakt treten.\n

Auch bei Arbeitseinsätzen außerhalb des Lagers kam es – teils zufällig – zu Begegnungen und Kontakten. Eine Möglichkeit in Kontakt zu treten, war die sogenannte Lagerpost. Dies war jedoch mit dem großen Risiko einer Strafe durch die SS für die Häftlinge verbunden. Der Austausch der Lagerpost fand zum Beispiel bei Arbeitseinsätzen der männlichen Handwerkerkommandos statt.\n

Durch diese Möglichkeiten des Kontakts und des Austausches konnten die Häftlinge den Zustand der anderen sehen. Katharina Jacob erinnerte sich, wie sie kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs männlichen Häftlingen begegnete:\n

“Eines Tages begegnet uns auf dem Weg zu einer Arbeit ein lang auseinandergezogener Zug männlicher Häftlinge. Mir fehlen die Worte, um den Elendszug zu beschreiben. Aber ich sehe ihn in seiner ganzen Entsetzlichkeit noch vor mir. [...] Sie torkeln nur, haben Kameraden untergefasst, die dem Umfallen noch näher sind. Einige schleppen sie an den Händen und Füßen mit. Ihre Hände und Augen bitten um Trinken und Brot, die mühselig geformten Worte sind kaum zu verstehen. [...] Einige Frauen machen Anstalten, zu den Männern zu laufen. Wir werden brutal weitergetrieben. Ein Inferno: das Geschrei der SS und der Aufseherinnen, die laut kläffenden Hunde, die die Gefangenen anspringen. [...] So absurd es klingen mag, die Begegnung hat trotz allem Schrecklichen Zuversicht hinterlassen. Eine sagt laut: ‘Es kann nicht mehr lange dauern!’ Wenn wir zurücksehen, reckt sich im Männerzug ab und zu eine Faust.”\n

Trotz des Kontaktverbots und der Unterbindungen dessen durch die SS, konnte es weiblichen Häftlingen gelingen, männliche zu unterstützen: Artur Radvansky berichtete zum Beispiel, wie es Häftlingen aus dem Frauenlager gelang Eimer mit Essen und Kaninchenfutter durch den doppelten Stacheldrahtzaun zu schieben.\n

Eine Kontaktaufnahme zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen war unter den harten Bedingungen nicht einfach. Beteiligte Häftlinge wie Walter Winter oder Emanuel Kolařík setzten sich einer zusätzlichen Gefahr aus, wenn sie mit weiblichen Häftlingen sprachen oder die Lagerpost verbreiteten.\u{A0}\n

Auch in den Außenlagern Ravensbrücks gab es Kontakte zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen: Im Außenlager Barth, in Mecklenburg-Vorpommern, waren sowohl Männer als auch Frauen untergebracht und zur Zwangsarbeit eingesetzt. Die meisten Lagerbereiche waren streng voneinander getrennt. Jedoch teilten sich das dortige Männer- und das Frauenlager eine Küche, wo sie heimlich Briefe austauschten.

"""

"picture_in_text" => ""

"main_picture" => "files/upload/personen/walter-stanowski-winter/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik2.png"

"main_catalog_picture" => ""

"hover_catalog_picture" => ""

"separator_graphic" => "files/upload/personen/walter-stanowski-winter/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-grossegrafik-ganz.png"

"category" => "Unterthema"

"glosar" => ""

"margin_top" => ""

"article" => """

Walter Winter berichtete in der Nachkriegszeit, dass er bei der Zwangsarbeit Fenster in Baracken im Frauen-Konzentrationslager einsetzen musste. Dabei hatte er seine Frau getroffen: \u{A0}\n

“Wir kamen zu den Tischlern und arbeiteten für einige Tage im Frauenlager. Manchmal hatten wir Glück und konnten dort mit unseren Frauen sprechen. Das war aber strengstens verboten. Wenn es uns gelang, ein paar Worte zu wechseln, war das eine Sekundensache, es ging nur zwischen Tür und Angel, ganz schnell. Die Aufsicht war zu stark. Eine Situation werde ich nie vergessen: Ich war dabei, in einem Frauenblock ein Fenster einzusetzen. [...] Plötzlich kommt Bluma, meine Frau angelaufen. [...] Wie hat sie sich gefreut, Tränen liefen ihr über das Gesicht, Freudentränen. [...] Ich wusste, das war lebensgefährlich.” \u{A0}\n

Durch diese Möglichkeiten des Kontakts und des Austauschs konnten die Häftlinge den Zustand der anderen sehen. Katharina Jacob erinnerte sich, wie sie kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs männlichen Häftlingen begegnete:\n

“Eines Tages begegnet uns auf dem Weg zu einer Arbeit ein lang auseinandergezogener Zug männlicher Häftlinge. Mir fehlen die Worte, um den Elendszug zu beschreiben. Aber ich sehe ihn in seiner ganzen Entsetzlichkeit noch vor mir. [...] Sie torkeln nur, haben Kameraden untergefasst, die dem Umfallen noch näher sind. Einige schleppen sie an den Händen und Füßen mit. Ihre Hände und Augen bitten um Trinken und Brot, die mühselig geformten Worte sind kaum zu verstehen. [...] Einige Frauen machen Anstalten, zu den Männern zu laufen. Wir werden brutal weitergetrieben. Ein Inferno: das Geschrei der SS und der Aufseherinnen, die laut kläffenden Hunde, die die Gefangenen anspringen. [...] So absurd es klingen mag, die Begegnung hat trotz allem Schrecklichen Zuversicht hinterlassen. Eine sagt laut: ‘Es kann nicht mehr lange dauern!’ Wenn wir zurücksehen, reckt sich im Männerzug ab und zu eine Faust.”\n

Eine Kontaktaufnahme zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen war trotz der Möglichkeiten nicht einfach. Beteiligte Häftlinge wie Walter Winter oder Emanuel Kolařík setzen sich einer zusätzlichen Gefahr aus, wenn sie mit weiblichen Häftlingen sprachen oder die Lagerpost verbreiteten. \u{A0}

"""

"subtopics" => ""

"homepage_collection" => ""

"published" => "1"

]

23 => array:19 [

"__TAGS_RAW__" => array:21 [

"id" => 23

"pid" => 0

"sorting" => 0

"tstamp" => 1746208924

"main_picture" => array:4 [

"bin" => array:1 [

0 => b"‰)Åt\fî\x11ðžõž‘B—¡Û"

]

"value" => array:1 [

0 => "8929c574-0cee-11f0-9ef5-9e914297a1db"

]

"path" => array:1 [

0 => "files/upload/personen/walter-stanowski-winter/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik3.png"

]

"meta" => array:1 [

0 => []

]

]

"category" => array:3 [

"__SELECT_RAW__" => array:6 [

"id" => 1

"pid" => 0

"sorting" => 0

"tstamp" => 1741259569

"category_name" => array:6 [

"id" => 50

"tstamp" => 1741259531

"att_id" => 29

"item_id" => 1

"langcode" => "de"

"value" => "Objekt"

]

"alias" => array:6 [

"id" => 51

"tstamp" => 1741259531

"att_id" => 30

"item_id" => 1

"langcode" => "de"

"value" => "objekt"

]

]

"category_name" => "Objekt"

"alias" => "objekt"

]

"glosar" => ""

"margin_top" => null

"hover_catalog_picture" => array:4 [

"bin" => array:1 [

0 => b"¦7bª\x13Ù\x11ðžõž‘B—¡Û"

]

"value" => array:1 [

0 => "a63762aa-13d9-11f0-9ef5-9e914297a1db"

]

"path" => array:1 [

0 => "files/upload/themen-objekte/202503-ravensbrueck-maennerlager-objekt-aktiv-.png"

]

"meta" => array:1 [

0 => []

]

]

"main_catalog_picture" => array:4 [

"bin" => array:1 [

0 => b"£È!ä\x13Ù\x11ðžõž‘B—¡Û"

]

"value" => array:1 [

0 => "a3c821e4-13d9-11f0-9ef5-9e914297a1db"

]

"path" => array:1 [

0 => "files/upload/themen-objekte/202503-ravensbrueck-maennerlager-objekt-1.png"

]

"meta" => array:1 [

0 => []

]

]

"separator_graphic" => array:4 [

"bin" => []

"value" => []

"path" => []

"meta" => []

]

"homepage_collection" => ""

"picture_in_text" => array:4 [

"bin" => []

"value" => []

"path" => []

"meta" => []

]

"published" => "1"

"title" => array:6 [

"id" => 110

"tstamp" => 1746208924

"att_id" => 36

"item_id" => 23

"langcode" => "de"

"value" => "Flüchtiger Austausch"

]

"alias" => array:6 [

"id" => 111

"tstamp" => 1746208924

"att_id" => 40

"item_id" => 23

"langcode" => "de"

"value" => "fluechtiger-austausch"

]

"intro" => array:6 [

"id" => 92

"tstamp" => 1746208924

"att_id" => 31

"item_id" => 23

"langcode" => "de"

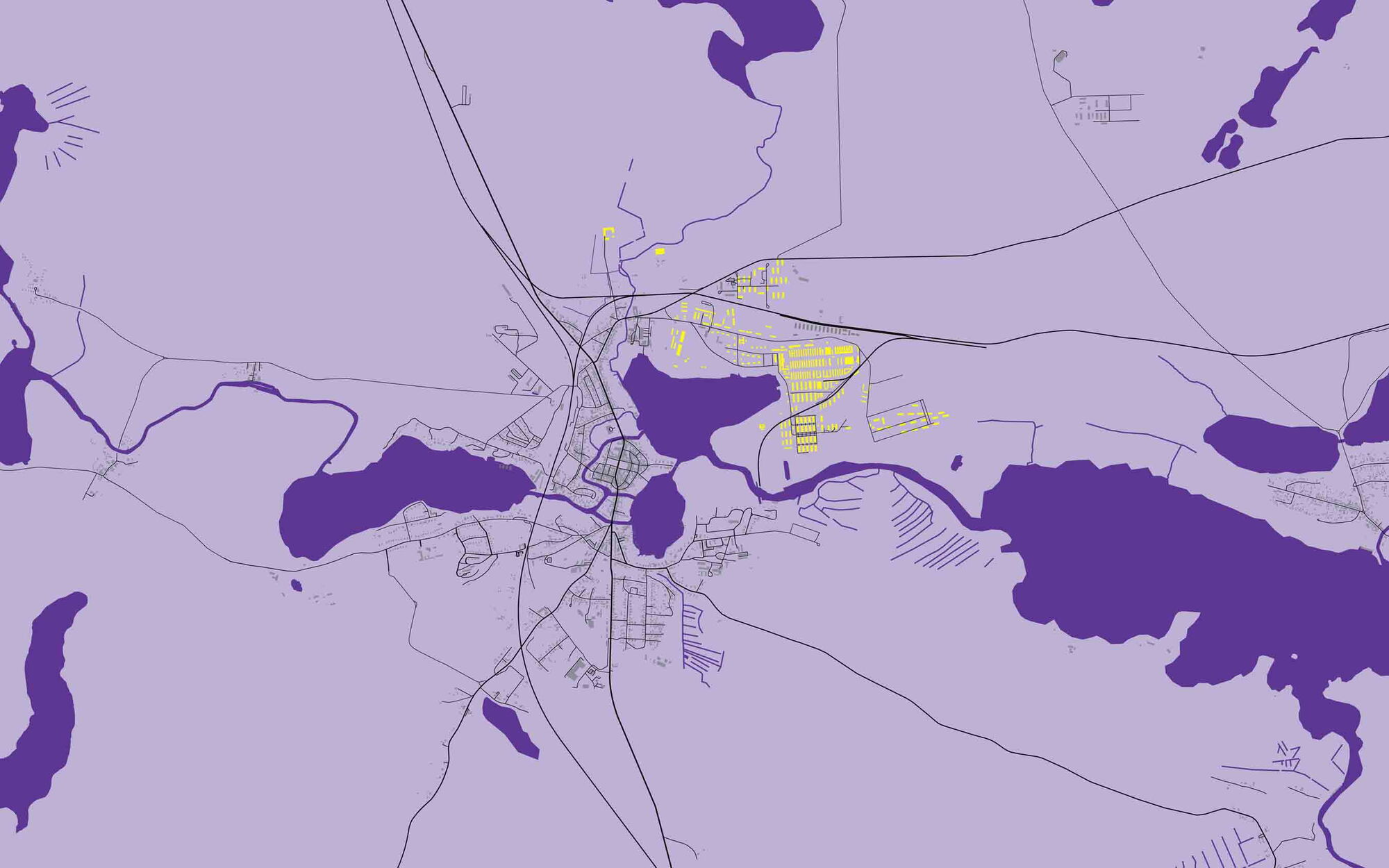

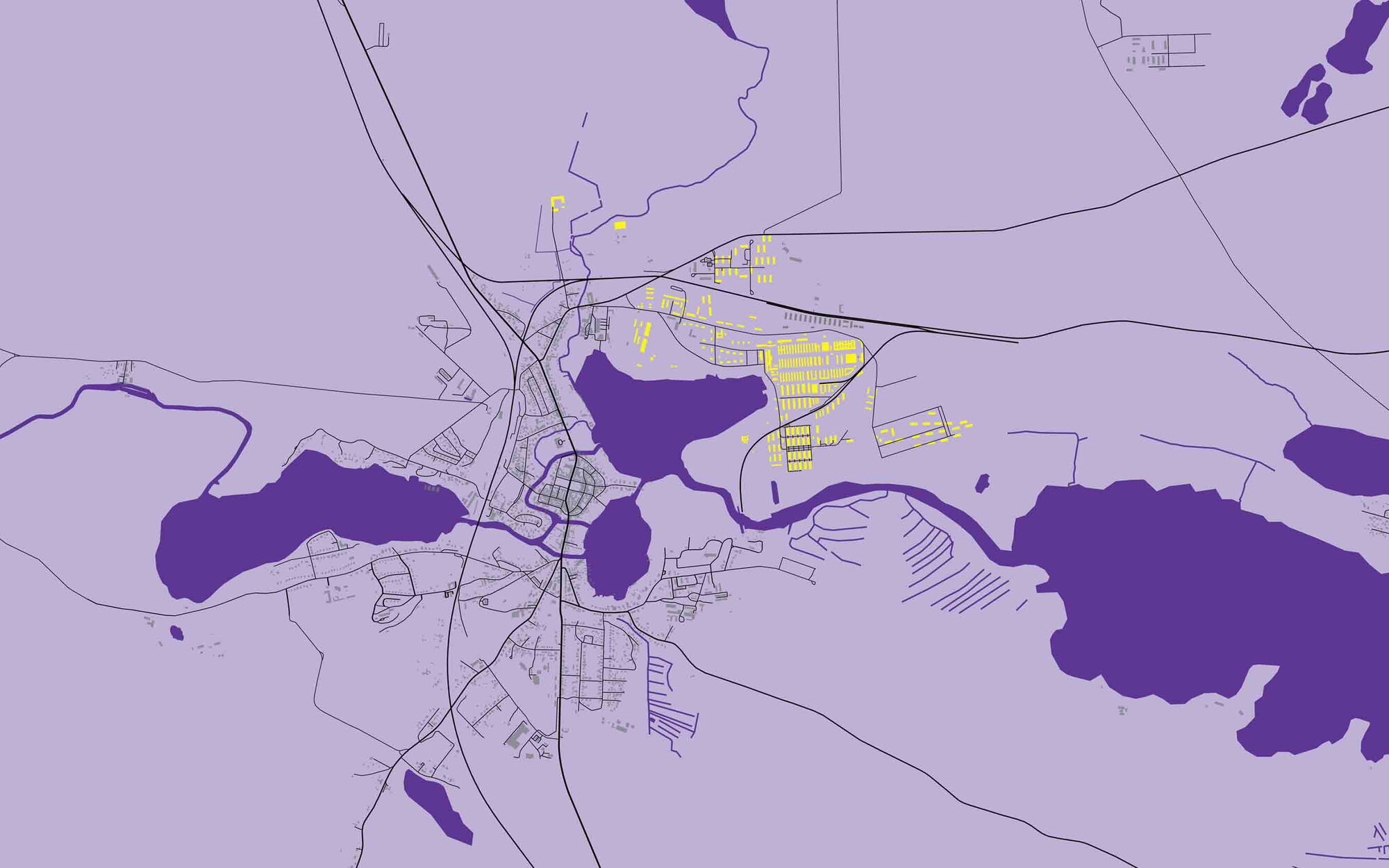

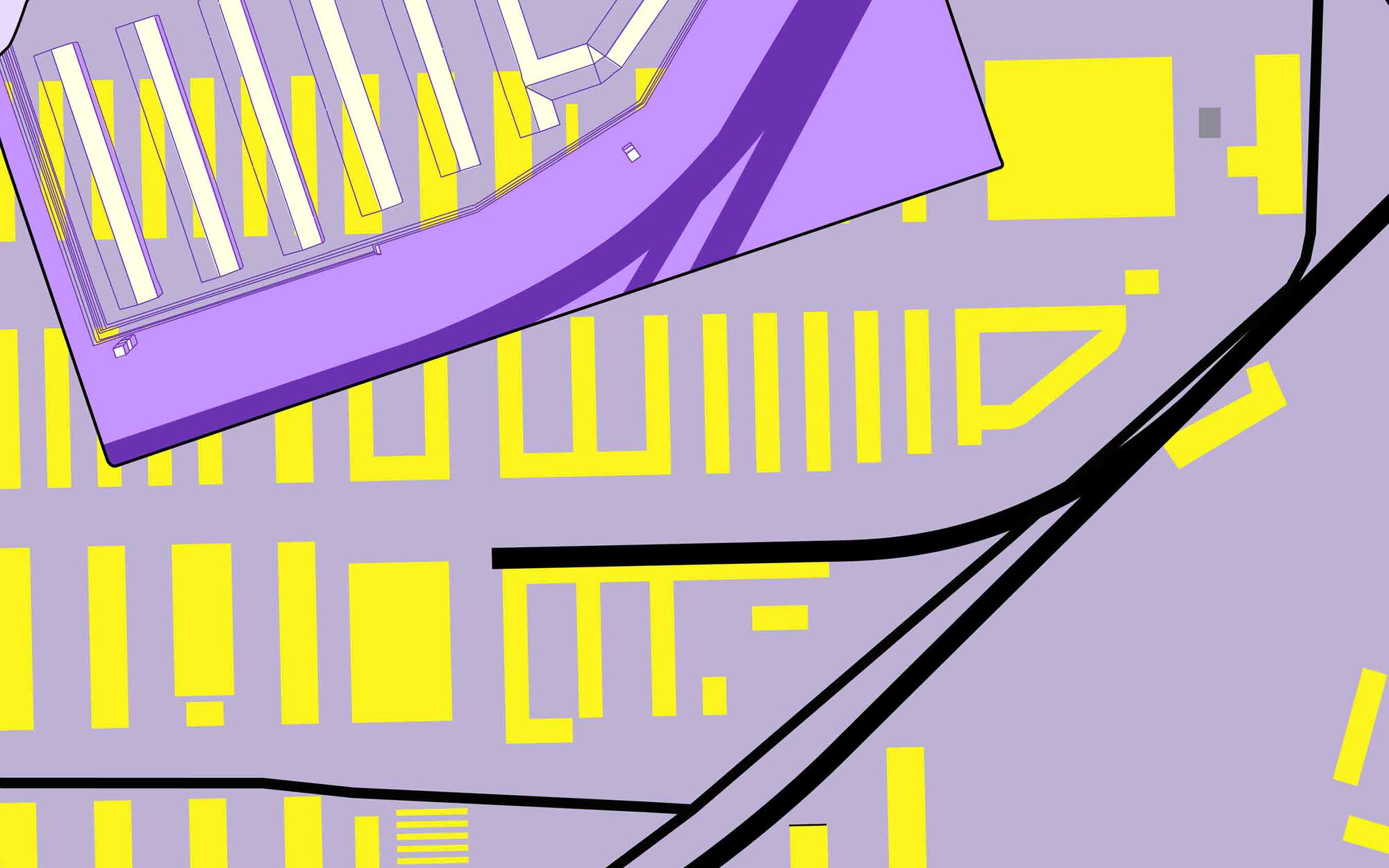

"value" => "<p>Walter Stanoski Winter berichtete in der Nachkriegszeit, dass er bei der Zwangsarbeit als Tischler Fenster in die Baracken des Frauen-Konzentrationslagers einsetzen musste. Dabei traf er auf seine Frau Bluma und nutzte diese Gelegenheit, um mit ihr zu sprechen, trotz drohender Bestrafung.</p>"

]

"intro_second" => null

"longtext" => array:6 [

"id" => 118

"tstamp" => 1746208924

"att_id" => 32

"item_id" => 23

"langcode" => "de"

"value" => """

<p>Im Lagerkomplex Ravensbrück gab es zwischen den Häftlingen des Männerlagers und denen des Frauenlagers unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten. Sie begegneten sich auf dem Marsch zur Zwangsarbeit, sahen sich durch Zäune oder kommunizierten mit Hilfe der sogenannte Lagerpost. Außerdem wurden männliche Häftlinge innerhalb des Frauenlagers eingesetzt: Sie bauten Baracken, legten Wege an und erledigten Tischlerarbeiten. </p>\n

<p><br>Walter Stanoski Winter berichtete in der Nachkriegszeit, dass er bei der Zwangsarbeit als Tischler Fenster in die Baracken des Frauen-Konzentrationslagers einsetzen musste. Dabei traf er auf seine Frau Bluma, die hier inhaftiert war. Walter nutzte diese Gelegenheit, um mit Bluma zu sprechen, obwohl er wusste, dass darauf Bestrafungen durch die SS folgen konnten.</p>\n

<p><br>“Wir kamen zu den Tischlern und arbeiteten für einige Tage im Frauenlager. Manchmal hatten wir Glück und konnten dort mit unseren Frauen sprechen. Das war aber strengstens verboten. Wenn es uns gelang, ein paar Worte zu wechseln, war das eine Sekundensache, es ging nur zwischen Tür und Angel, ganz schnell. Die Aufsicht war zu stark. Eine Situation werde ich nie vergessen: Ich war dabei, in einem Frauenblock ein Fenster einzusetzen. [...] Plötzlich kommt Bluma, meine Frau angelaufen. [...] Wie hat sie sich gefreut, Tränen liefen ihr über das Gesicht, Freudentränen. [...] Ich wusste, das war lebensgefährlich.”</p>\n

<p><br>Das Fenster steht symbolisch für den Kontakt zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen. Gleichzeitig steht es für den Ausbau des Lagers und die Zwangsarbeit in allen Lagerbereichen.</p>

"""

]

"article" => array:1 [

"value" => []

]

"subtopics" => null

]

"tag_value_sorting" => 0

"title" => "Flüchtiger Austausch"

"alias" => "fluechtiger-austausch"

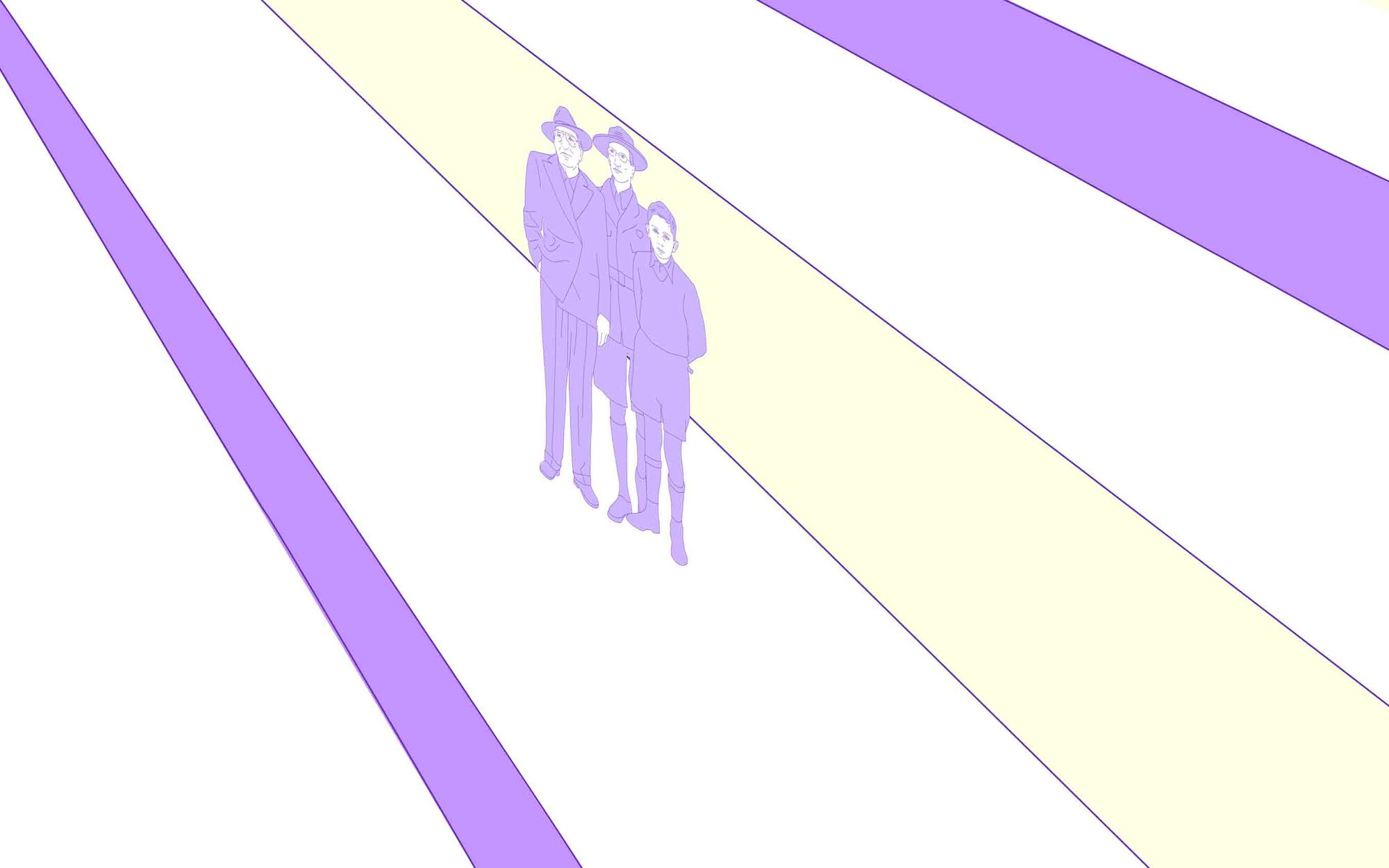

"intro" => "Walter Stanoski Winter berichtete in der Nachkriegszeit, dass er bei der Zwangsarbeit als Tischler Fenster in die Baracken des Frauen-Konzentrationslagers einsetzen musste. Dabei traf er auf seine Frau Bluma und nutzte diese Gelegenheit, um mit ihr zu sprechen, trotz drohender Bestrafung."

"intro_second" => ""

"longtext" => """

Im Lagerkomplex Ravensbrück gab es zwischen den Häftlingen des Männerlagers und denen des Frauenlagers unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten. Sie begegneten sich auf dem Marsch zur Zwangsarbeit, sahen sich durch Zäune oder kommunizierten mit Hilfe der sogenannte Lagerpost. Außerdem wurden männliche Häftlinge innerhalb des Frauenlagers eingesetzt: Sie bauten Baracken, legten Wege an und erledigten Tischlerarbeiten. \u{A0}\n

Walter Stanoski Winter berichtete in der Nachkriegszeit, dass er bei der Zwangsarbeit als Tischler Fenster in die Baracken des Frauen-Konzentrationslagers einsetzen musste. Dabei traf er auf seine Frau Bluma, die hier inhaftiert war. Walter nutzte diese Gelegenheit, um mit Bluma zu sprechen, obwohl er wusste, dass darauf Bestrafungen durch die SS folgen konnten.\n

“Wir kamen zu den Tischlern und arbeiteten für einige Tage im Frauenlager. Manchmal hatten wir Glück und konnten dort mit unseren Frauen sprechen. Das war aber strengstens verboten. Wenn es uns gelang, ein paar Worte zu wechseln, war das eine Sekundensache, es ging nur zwischen Tür und Angel, ganz schnell. Die Aufsicht war zu stark. Eine Situation werde ich nie vergessen: Ich war dabei, in einem Frauenblock ein Fenster einzusetzen. [...] Plötzlich kommt Bluma, meine Frau angelaufen. [...] Wie hat sie sich gefreut, Tränen liefen ihr über das Gesicht, Freudentränen. [...] Ich wusste, das war lebensgefährlich.”\n

Das Fenster steht symbolisch für den Kontakt zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen. Gleichzeitig steht es für den Ausbau des Lagers und die Zwangsarbeit in allen Lagerbereichen.

"""

"picture_in_text" => ""

"main_picture" => "files/upload/personen/walter-stanowski-winter/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik3.png"

"main_catalog_picture" => "files/upload/themen-objekte/202503-ravensbrueck-maennerlager-objekt-1.png"

"hover_catalog_picture" => "files/upload/themen-objekte/202503-ravensbrueck-maennerlager-objekt-aktiv-.png"

"separator_graphic" => ""

"category" => "Objekt"

"glosar" => ""

"margin_top" => ""

"article" => ""

"subtopics" => ""

"homepage_collection" => ""

"published" => "1"

]

]

"article" => array:1 [

"value" => []

]

]

"text" => array:15 [

"title" => "Haftzeiten"

"picture" => "files/upload/personen/walter-stanowski-winter/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik4.png"

"alias" => "haftzeiten"

"intro" => "<div class="text longtext intro"><p>In Ravensbrück trennte die SS Walter Winter und seine Frau Bluma voneinander. Er und sein Bruder wurden im Männerlager inhaftiert, während seine Frau und seine Schwester ins Frauenlager kamen. 1945 verlegte die SS die Brüder in das KZ Sachsenhausen und zwang sie von dort aus mit der SS-Sondereinheit Dirlewanger als Soldaten an die Front. Kurz vor Kriegsende ergaben sie sich. </p></div>\n"

"intro_second" => ""

"picture_in_text" => ""

"longtext" => """

<div class="text longtext long-text"><div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"><span class="TextRun SCXW245388380 BCX2" lang="DE-DE" style="font-size: 12pt; line-height: 21.85px; font-family: Aptos, 'Aptos_EmbeddedFont', 'Aptos_MSFontService', sans-serif;" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Im März 1943 </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">deportierte die Polizei</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Walter</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Winter </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">mit seine</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Geschwister</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Erich und Maria</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> in das K</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Z</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Auschwitz-Birkenau</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Die Lebensbedingungen waren </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">verheerend</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">: Es gab kaum </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Nahrung</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">, die </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">hygienischen Verhältnisse waren schlecht</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und es war</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">en sehr viele Menschen auf </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">engem </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Raum</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> eingesperrt</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">. </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Im </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Auschwitzer</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Lagerabschnitt </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">B</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">IIe</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">lernte Walter die </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Sintizza</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Anna (</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Bluma</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">) </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Schubert kennen. </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Dort heiratete</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> das Paar symbolisch.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">I</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">m </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">August </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">1944 </span><span class="NormalTextRun CommentStart CommentHighlightPipeRest CommentHighlightRest SCXW245388380 BCX2">deportierte</span><span class="NormalTextRun CommentHighlightPipeRest SCXW245388380 BCX2"> die SS</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Walter</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">, </span><span class="NormalTextRun CommentStart SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Bluma</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> sein</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">e</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Geschwister</span> <span class="NormalTextRun CommentHighlightPipeRest SCXW245388380 BCX2">in das K</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Z</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Ravensbrück</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Kurz darauf wurde der Lagerabschnitt liquidiert und die dort verbliebenen </span><span class="NormalTextRun CommentStart CommentHighlightPipeRest CommentHighlightRest SCXW245388380 BCX2">Menschen</span><span class="NormalTextRun CommentHighlightPipeRest SCXW245388380 BCX2"> ermordet.</span></span></p>\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"> </p>\n

</div>\n

<div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"><span class="TextRun SCXW245388380 BCX2" lang="DE-DE" style="font-size: 12pt; line-height: 21.85px; font-family: Aptos, 'Aptos_EmbeddedFont', 'Aptos_MSFontService', sans-serif; font-weight: bold;" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Die letzten Kriegsmonate</span></span></p>\n

</div>\n

<div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"> </p>\n

</div>\n

<div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"><span class="TextRun SCXW245388380 BCX2" lang="DE-DE" style="font-size: 12pt; line-height: 21.85px; font-family: Aptos, 'Aptos_EmbeddedFont', 'Aptos_MSFontService', sans-serif;" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Die SS inhaftierte </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Walter und sein</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">en</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Bruder</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Erich</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">i</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">m Männerlager</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Ravensbrück</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">. Kurz vor dem Ende des </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Krieges</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">wurden</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">beide </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">in das K</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Z</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Sachsenhausen </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">überstellt</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Dort rekrutierte </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">sie die SS </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">unter Zwang</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">für</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> die </span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">SS</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">-</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Sondereinheit</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Dirlewanger</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Beide</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Brüder </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">überlebten</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> den </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Krieg </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und die Verfolgung durch das NS-Regime.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Auch</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Maria </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">überlebte</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> die KZ-Haft</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Bluma</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und ihre </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">neugeborene </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Tochter Maria</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">-</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Luise </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">starb</span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">en</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Ende</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> 1944</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück</span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">.</span></span></p>\n

</div></div>\n

"""

"article" => ""

"related_articles" => "Kontakte zwischen dem Frauen- und Männerlager, Flüchtiger Austausch"

"separatorGraphic" => ""

"glosar" => ""

"marginTop" => ""

"marginRight" => ""

"marginLeft" => ""

"category" => ""

]

"attributes" => array:15 [

"title" => "Titel (Hauptüberschrift)"

"picture" => "Bild"

"alias" => "Alias (URL)"

"intro" => "A-Text"

"intro_second" => "A-Text (nach dem Bild)"

"picture_in_text" => "Bild im A-Text"

"longtext" => "B-Text"

"article" => "Weitere Inhaltselemente"

"related_articles" => "Folgende Beiträge (Themen, Objekte)"

"separatorGraphic" => "Trennergraphik"

"glosar" => "Glosar"

"marginTop" => "Oberer Außenabstand"

"marginRight" => "Rechter Außenabstand"

"marginLeft" => "Linker Außenabstand"

"category" => "Kategorie"

]

"html5" => array:15 [

"title" => "<h2 class="headline headline">Haftzeiten</h2>\n"

"picture" => """

<ul class="file main-graphic">\n

<li class=" first last even main-graphic">\n

<figure class="image_container">\n

\n

\n

\n

<picture>\n

<source srcset="/assets/images/w/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik4-ehdd5ys66mtykbf.png 1x, /assets/images/y/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik4-7fb7emzt8kep474.png 1.5x, /assets/images/h/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik4-wswswhtd8sgkct6.png 1.608x" media="(max-width: 768px)" width="500" height="282">\n

\n

<img src="/assets/images/w/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik4-ehdd5ys66mtykbf.png" srcset="/assets/images/w/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik4-ehdd5ys66mtykbf.png 1x, /assets/images/y/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik4-7fb7emzt8kep474.png 1.5x, /assets/images/h/20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik4-wswswhtd8sgkct6.png 1.608x" width="500" height="282" alt="" loading="lazy" title="20250122-ravensbrueck-maennerlager-vorlage-winter-Abschnittsgrafik4.png">\n

\n

</picture>\n

\n

\n

</figure>\n

</li>\n

</ul>\n

"""

"alias" => "<span class="text alias">haftzeiten</span>\n"

"intro" => "<div class="text longtext intro"><p>In Ravensbrück trennte die SS Walter Winter und seine Frau Bluma voneinander. Er und sein Bruder wurden im Männerlager inhaftiert, während seine Frau und seine Schwester ins Frauenlager kamen. 1945 verlegte die SS die Brüder in das KZ Sachsenhausen und zwang sie von dort aus mit der SS-Sondereinheit Dirlewanger als Soldaten an die Front. Kurz vor Kriegsende ergaben sie sich. </p></div>\n"

"intro_second" => "<span class="text longtext"></span>\n"

"picture_in_text" => """

<ul class="file">\n

</ul>\n

"""

"longtext" => """

<div class="text longtext long-text"><div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"><span class="TextRun SCXW245388380 BCX2" lang="DE-DE" style="font-size: 12pt; line-height: 21.85px; font-family: Aptos, 'Aptos_EmbeddedFont', 'Aptos_MSFontService', sans-serif;" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Im März 1943 </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">deportierte die Polizei</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Walter</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Winter </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">mit seine</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Geschwister</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Erich und Maria</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> in das K</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Z</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Auschwitz-Birkenau</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Die Lebensbedingungen waren </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">verheerend</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">: Es gab kaum </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Nahrung</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">, die </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">hygienischen Verhältnisse waren schlecht</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und es war</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">en sehr viele Menschen auf </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">engem </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Raum</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> eingesperrt</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">. </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Im </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Auschwitzer</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Lagerabschnitt </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">B</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">IIe</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">lernte Walter die </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Sintizza</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Anna (</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Bluma</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">) </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Schubert kennen. </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Dort heiratete</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> das Paar symbolisch.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">I</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">m </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">August </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">1944 </span><span class="NormalTextRun CommentStart CommentHighlightPipeRest CommentHighlightRest SCXW245388380 BCX2">deportierte</span><span class="NormalTextRun CommentHighlightPipeRest SCXW245388380 BCX2"> die SS</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Walter</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">, </span><span class="NormalTextRun CommentStart SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Bluma</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> sein</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">e</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Geschwister</span> <span class="NormalTextRun CommentHighlightPipeRest SCXW245388380 BCX2">in das K</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Z</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Ravensbrück</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Kurz darauf wurde der Lagerabschnitt liquidiert und die dort verbliebenen </span><span class="NormalTextRun CommentStart CommentHighlightPipeRest CommentHighlightRest SCXW245388380 BCX2">Menschen</span><span class="NormalTextRun CommentHighlightPipeRest SCXW245388380 BCX2"> ermordet.</span></span></p>\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"> </p>\n

</div>\n

<div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"><span class="TextRun SCXW245388380 BCX2" lang="DE-DE" style="font-size: 12pt; line-height: 21.85px; font-family: Aptos, 'Aptos_EmbeddedFont', 'Aptos_MSFontService', sans-serif; font-weight: bold;" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Die letzten Kriegsmonate</span></span></p>\n

</div>\n

<div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"> </p>\n

</div>\n

<div class="OutlineElement Ltr SCXW245388380 BCX2" style="direction: ltr;">\n

<p class="Paragraph SCXW245388380 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;"><span class="TextRun SCXW245388380 BCX2" lang="DE-DE" style="font-size: 12pt; line-height: 21.85px; font-family: Aptos, 'Aptos_EmbeddedFont', 'Aptos_MSFontService', sans-serif;" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Die SS inhaftierte </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Walter und sein</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">en</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Bruder</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Erich</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">i</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">m Männerlager</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Ravensbrück</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">. Kurz vor dem Ende des </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Krieges</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">wurden</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">beide </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">in das K</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Z</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> Sachsenhausen </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">überstellt</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Dort rekrutierte </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">sie die SS </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">unter Zwang</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">für</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> die </span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">SS</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">-</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Sondereinheit</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Dirlewanger</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">Beide</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Brüder </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">überlebten</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> den </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Krieg </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und die Verfolgung durch das NS-Regime.</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Auch</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Maria </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">überlebte</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> die KZ-Haft</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">.</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW245388380 BCX2">Bluma</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">und ihre </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">neugeborene </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Tochter Maria</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">-</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Luise </span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">starb</span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">en</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">Ende</span><span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2"> 1944</span> <span class="NormalTextRun SCXW245388380 BCX2">im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück</span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW245388380 BCX2">.</span></span></p>\n

</div></div>\n

"""

"article" => """

<div class="contentarticle custom-content-elements">\n

</div>\n

"""

"related_articles" => """

<ul class="tags related-articles">\n

<li class="first even kontakte-zwischen-dem-frauen-und-maennerlager related-item" data-id="22" data-prev-id="" data-next-id="23">Kontakte zwischen dem Frauen- und Männerlager</li>\n

<li class="even fluechtiger-austausch related-item" data-id="23" data-prev-id="22" data-next-id="">Flüchtiger Austausch</li>\n

\n

</ul>\n

\n

"""

"separatorGraphic" => """

<ul class="file separator-graphic">\n

</ul>\n

"""

"glosar" => "<span class="text checkbox"></span>\n"

"marginTop" => "<span class="text numeric"></span>\n"

"marginRight" => "<span class="text numeric"></span>\n"

"marginLeft" => "<span class="text numeric"></span>\n"

"category" => "<span class="text select"></span>\n"

]

"class" => "odd"

"actions" => []

"jumpTo" => []

]