Katalog

Józef Kwietniewski

Menachem Kallus

Walter Stanoski Winter

Der Lagerkomplex Ravensbrück

Henryk Kurek

Wassil Iwanowitsch Bidjuk

Teodoro Troitiño Álvarez

Alltag im Lager

Semjon Sawwitsch Poklonski

Peter Havaš

Paul Prost

Transporte

Otto Preuss

Noah Klieger

Michał Piotrowski

Täterschaft

Michail Petrowitsch Dewjatajew

Kurt Tittel

Karl Gerber

Selbstbehauptung und Widerstand

Karel Vlček

Julius Meyer

Ján Wohryzek

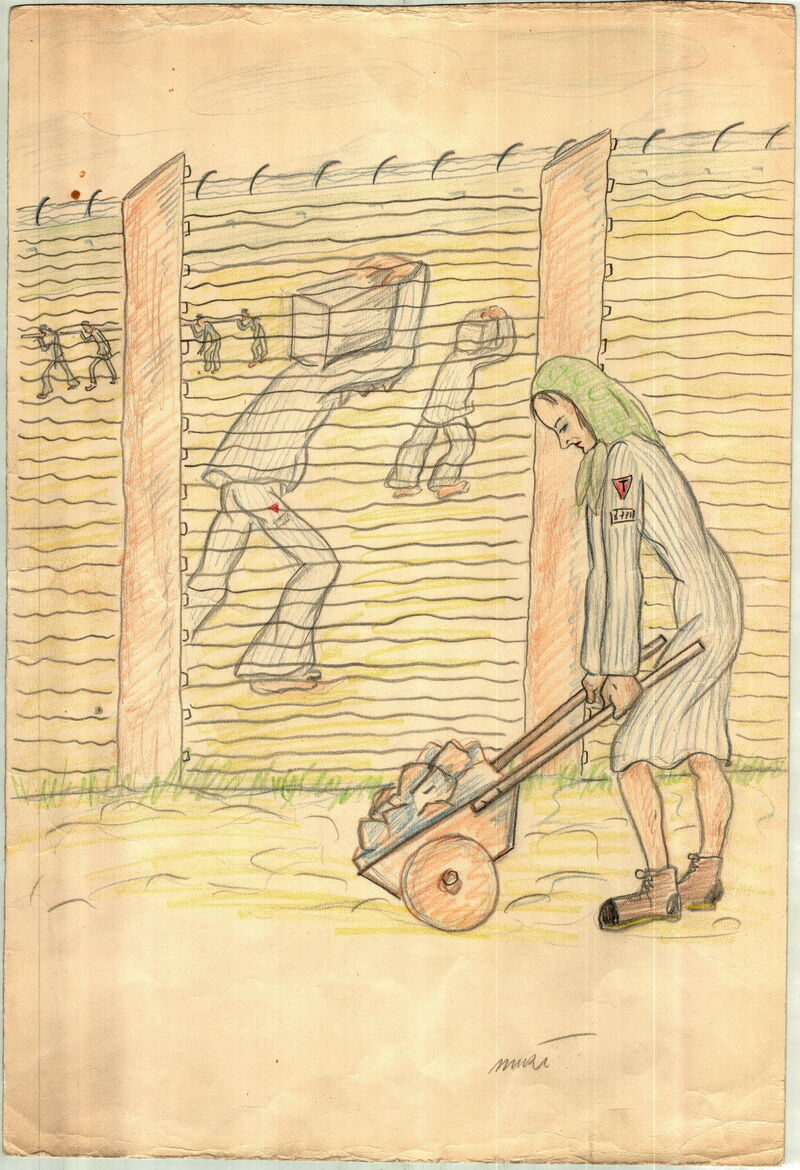

Zwangsarbeit

Henry Orenstein

Heinrich Heidt

Gyula Trebitsch

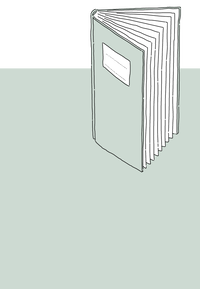

Welche Funktion hatte das Nummernbuch?

Gallus Stark

František Gil

František Bureš

Video-Interview mit Menachem Kallus

Francesco Braun

Andrzej Augustynowicz

Friedrich Klingenberg

Flüchtiger Austausch

Jan (Joop) Telling

Fritz Weissenbeck

Trennung der Familie Kallus

Erinnerung und Nachgeschichte

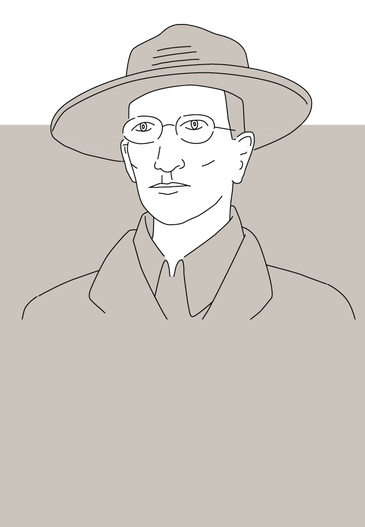

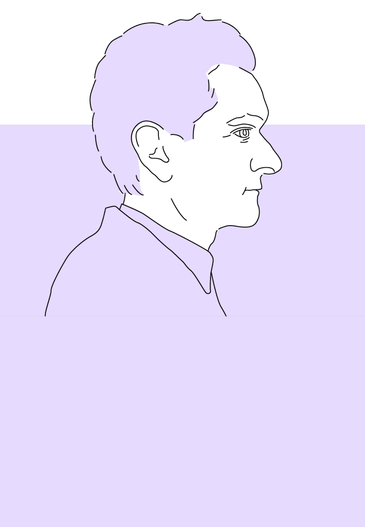

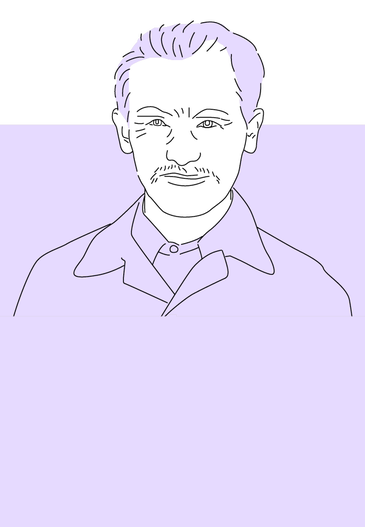

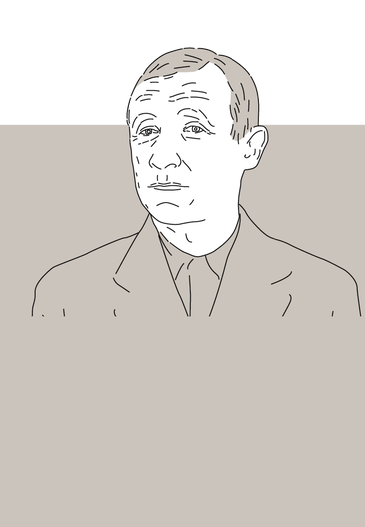

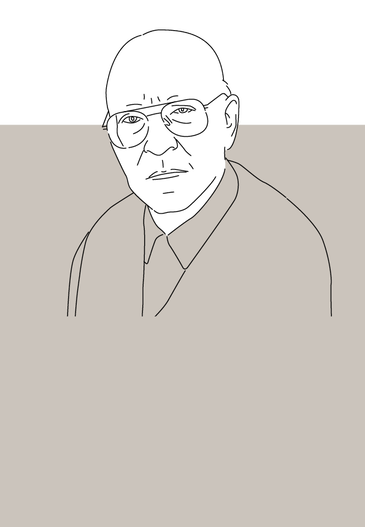

Józef Kwietniewski

Józef Kwietniewski (1903-1969) war als Teil der polnischen Minderheit für ein unabhängiges Polen engagiert. Nach Kriegsbeginn wurde er festgenommen. In Ravensbrück inhaftiert, wurde er als Lagerschreiber eingesetzt. Er führte Buch über die eintreffenden Häftlinge. Es gelang ihm, die Nummernbücher bei der Befreiung aus dem Lager zu schmuggeln.

Warum war Jozéf Kwietniewski im KZ inhaftiert?

Józef Kwietniewski, aus einer polnischen Familie in Deutschland, engagierte sich für ein unabhängiges Polen. In den 1930er Jahren zog er nach Schlesien. Die Nationalsozialisten verfolgten gezielt die polnische Minderheit, insbesondere Akademiker:innen und politischen Führungspersönlichkeiten. Kwietniewski wurde einen Tag nach dem deutschen Überfall auf Polen festgenommen.

Józef Kwietniewski wurde 19. April 1903 als Sohn polnischer Eltern in Lünen bei Dortmund geboren und wuchs in Berlin auf. Seine Familie gehörte der polnischen Minderheit in Deutschland an, die sich für eine Bewahrung der polnischen Kultur engagierte. Früh engagierte sich Józef Kwietniewski bei den polnischen Pfadfindern, er absolvierte eine Bankausbildung und arbeitete im Generalkonsulat der Republik Polen. 1934 wurde er vom Bund der Polen in Deutschland ins schlesische Beuthen geschickt, um dort eine Stelle am polnischen Gymnasium anzunehmen.

Festnahme und Inhaftierung

Als politisch aktiven Angehörigen der polnischen Minderheit nahm ihn die Gestapo einen Tag nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 in Haft. Im KZ Buchenwald wurde Józef Kwietniewski beim Kanal- und Straßenbau eingesetzt. Im März 1942 wurde er in das Männerlager des KZ Ravensbrück deportiert, wo er Zwangsarbeit beim Aufbau des „Jugendschutzlagers Uckermark“ leisten musste. Seit dem 1. Dezember 1943 war er als Lagerschreiber eingesetzt.

Welche Funktion hatte das Nummernbuch?

Das Nummernbuch im Lager

Ein Nummernbuch war ein zentrales Dokumentationsmittel in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Es diente der Registrierung und Verwaltung der Häftlinge, indem es jedem Gefangenen eine individuelle Nummer zuwies. Diese Nummer war die Grundlage für die Identifikation, Verwaltung und Überwachung. Sie ersetzte Namen und war ein symbolisches Mittel der Entmenschlichung.

Was lässt sich im Nummernbuch erkennen – und was nicht?

Im Nummernbuch lässt sich vor allem die systematische Organisation der Lagerverwaltung erkennen, aber auch die Entpersonalisierung der Häftlinge. Es dokumentiert die Lagerstruktur und die Vielzahl der eingetragenen Personen. Jedoch bleiben viele biografische Details der Gefangenen im Dunkeln. So fehlen etwa Hinweise auf persönliche Schicksale, spezifische Erfahrungen und die individuellen Lebensgeschichten der Häftlinge.

Warum fehlen Berufe im Nummernbuch?

Die Berufe der Häftlinge sind im Nummernbuch nicht erfasst, obwohl sie für die Belegung des Lagers eine wichtige Rolle spielten. Diese Lücke könnte darauf hinweisen, dass die Verwaltung von Arbeitskräften nicht den gleichen Stellenwert hatte wie die rein administrative Erfassung. Die Häftlingspersonalkarten und Hollerith-Vorkarten hingegen enthielten detailliertere Informationen zu Arbeitszuweisungen und Funktionen innerhalb des Lagers, wodurch eine direkte Verbindung zwischen Arbeit und Lagerorganisation besteht.

Kommandos und Kontrolle: Arbeitseinsatz im Männerlager

Arbeitskommandos im Lager und in Privatbetrieben

Die Arbeitskommandos des Männerlagers wurden durch die Abteilung “Arbeitseinsatz” der Lagerleitung koordiniert. Um den Lagerkomplex auf- und ausbauen zu können, mussten die Häftlinge Rodungs- und Planierungsarbeiten durchführen. Durch das schnelle Arbeitstempo, die anstrengende Arbeit und viel Gewalt waren diese Arbeitskommandos unter den Häftlingen besonders gefürchtet. Teilweise wurden Männer gezielt eingeteilt, um bestraft zu werden.

Die 31 Baukommandos waren größtenteils der Zuständigkeit von zivilen Baufirmen zugeordnet und errichteten 1941-1942 weite Bereiche des KZs Ravensbrück. Häftlinge mussten auch in 20 Handwerkerkommandos Zwangsarbeit in unterschiedlichen Werkstätten des Lagers leisten.

Zwangsarbeit in der Landwirtschaft

In der umliegenden Landwirtschaft wurden Häftlinge eingesetzt: Zehn Kilometer vom Stammlager entfernt arbeiteten Häftlinge ab 1942 auf dem Gut Comthurey. Dieses wurde von der SS-Organisation „Deutschen Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung GmbH“ (DVA) verwaltet und sollte eine ideologische Agrarpolitik umsetzen. Die Häftlinge musste das Gut bestellen und die landwirtschaftlichen Nutzflächen ausbauen.4 Auch auf privaten Gütern leiteten Häftlinge Zwangsarbeit — Der Gutsbesitzer Felix Kersten forderte 1942 Häftlinge aus dem 35 Kilometer entfernten KZ Ravensbrück an, um sie in der Landwirtschaft einzusetzen.

Bedingungen

Die meisten dieser Arbeiten mussten von den Häftlingen mit unzureichenden Werkzeugen ausgeführt werden. Dadurch erschöpften gerade die Bauarbeiten die Häftlinge. Die Häftlinge mussten teilweise täglich zehn bis zwölf Stunden arbeiten.

Eine Besonderheit bildete das “Mathematiker Kommando”: Im September 1944 wurden acht jüdische Häftlinge aus dem KZ Plaszow nach Ravensbrück gebracht, um im Rahmen eines “wissenschaftlichen Häftlingseinsatzes” Berechnungen für das “Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung” durchzuführen. Manche der acht Häftlinge, wie Henry Orenstein, gaben sich lediglich als Wissenschaftler aus, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen.

Das Sammeln von Beweisen als Akt des Widerstandes

Das Sammeln von Beweisen als Akt des Widerstandes

Das Leben im Lager war von Vorschriften und Verboten geprägt. Jede Form von persönlicher Freiheit sollte unterbunden werden. Viele Häftlinge versuchten, sich ihren persönlichen Freiraum zu schaffen: Sie versuchten, sich zusätzliches Essen zu besorgen oder andere damit zu versorgen, Kranke mit Medikamenten zu unterstützen, für schwächere Häftlinge leichtere Arbeitskommandos zu organisieren, jüngere Mithäftlinge zu unterrichten oder sich kreativ auszudrücken, indem Stifte, Papier oder andere Materialien organisiert wurden.

Geheime Lagerpost

Ein wichtiger Bestandteil der Widerstandstätigkeit im Lager war das Sammeln von Beweisen. Mit diesen sollten nach dem Krieg die Täter in Gerichtsprozessen zur Verantwortung gezogen werden.

Die SS versuchte, die Verbrechen im Konzentrationslager geheim zu halten. Die Häftlinge durften nicht darüber in ihren ohnehin zensierten Briefen schreiben und das gut bewachte Lager durfte von außen nicht fotografiert werden. Die Informationen über das Lager wurden mit geheimer Tinte zwischen die Zeilen der Lagerpost geschrieben oder auch aus dem Lager geschmuggelt.

Damit kam es immer wieder zu Versuchen, die Dokumente aus der Lagerverwaltung zu verstecken oder abzuschreiben. Zum Teil wurden sie aus dem Lager herausgeschmuggelt, zum Teil bis zum Moment der Befreiung versteckt.

Schmuggel aus dem Männerlager

Józef Kwietniewski hatte als Lagerschreiber die Häftlinge in den Nummernbüchern aufgenommen und wusste, dass diese eine wichtige Quelle für die Zeit nach dem Kriege sein würden. Darum versuchte er, diese mit weiteren Dokumenten aus dem Lager während der Befreiung aus dem Lager zu schmuggeln.

Das Leben danach

Józef Kwietniewski kehrte nach Bytom zurück und engagierte sich wieder in der Pfadfinderbewegung. 1947–1950 war er stellvertretender Bürgermeister der Stadt, 1961–1969 Abgeordneter des Sejms, dem polnischen Parlament.

Zeugenschaft in der Nachkriegszeit

„Als der Zeitraum der Evakuierung anbrach, erhielt ich den Befehl, das Register und die Karteien bei der politischen Abteilung abzugeben, wo sie verbrannt werden sollten. Ich habe diese Akten trotz des Befehls nicht bei der Kommandantur abgegeben und ich habe sie […] auf einem Wagen inmitten der Konserven […], die von den SS-Männern mitgenommen worden waren, weggefahren. Unterwegs nahm ich das Registerverzeichnis heraus und legte es in den Rucksack. Infolgedessen wurde es gerettet.“

Józef Kwietniewski in seiner Zeugenaussage vor der Hauptkommission zur Untersuchung der Hitlerbrechen in Polen, 19. Januar 1969. Quelle: BStU, MfS HA IX/11 ZUV 1, 000265

Retter des Nummernbuchs

Józef Kwietniewski gelang es, die Nummernbücher in einem Rucksack unerkannt aus dem Lager zu bringen. Sie liegen heute im Archiv des Instituts des Nationalen Gedenkens (Instytut Pamięci Narodowe), der Nachfolgeinstitution der Hauptkommission zur Verfolgung der Nazi-Verbrechen in der Volksrepublik Polen.

Es gelang ihm bei der Räumung des Lagers im April 1945 das Nummernbuch des Männerlagers herauszuschmuggeln. Józef Kwietniewski kehrte nach der Befreiung ins nun polnische Bytom zurück und engagierte sich wieder in der Pfadfinderbewegung. 1947–1950 wurde er zum stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Bytom ernannt, 1961–1969 war er Abgeordneter des polnischen Parlaments, dem Sejm.

Sichtbarmachung der eigenen Erfahrung

Józef Kwietniewski nahm an der Einweihung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück 1959 teil. In einem Brief zeigt er sich anschließend enttäuscht:

"Es ist nun ein Frauentreffen geworden, und das Männerlager ist gänzlich in den Hintergrund geschoben worden. […] Wir müssen jedoch auch an unsere Kameraden denken. Es waren viele prächtige Kerle, und unsere Toten dürfen auch nicht vergessen werden.“

Józef Kwietniewski in einem Brief an Karl Gerber, 15. November 1959

Das Männerlager Ravensbrück spielte weder in den frühen Prozessen nach dem Krieg noch in den frühen Nachkriegsausstellungen der Lagergemeinschaften in Europa eine große Rolle. Auch anlässlich der Einweihung wurde es in den Reden nicht erwähnt. Der ehemalige Häftling und Lagerschreiber Józef Kwietniewski hat dies kritisiert. In der Gestaltung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte ging es aber nicht um die Aufarbeitung der Lagergeschichte, sondern die geglückte Überwindung des Faschismus.

Wissenschaftliche Aufarbeitung

Im Jahr 1961 veröffentlichte die Historikerin und Ravensbrück-Überlebenden Wanda Kiedrzyńska ihr Buch „Ravensbrück. Das Frauen-Konzentrationslager“. Auf die Anregung Jozéf Kwietniewskis ist es zurückzuführen, dass in der zweiten Auflage ihres Buches 1965 ein zusätzliches Kapitel zu diesem Thema aufgenommen wurde, geschrieben von Kwietniewski.

Obwohl es in Polen sogar zur Gründung eines Verbandes der ehemaligen Häftlinge des Männerlagers in Ravensbrück kam, blieb das Thema doch weitgehend unbekannt. Ravensbrück steht weiterhin für das zentrale Frauen-Konzentrationslager im Deutschen Reich.

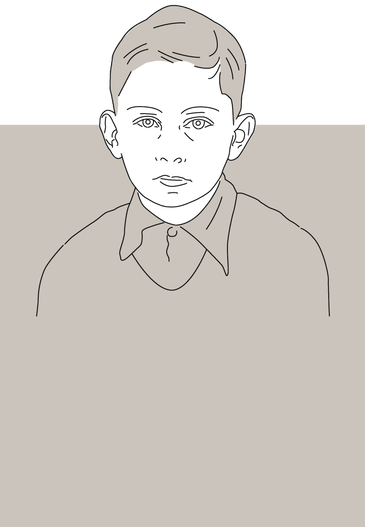

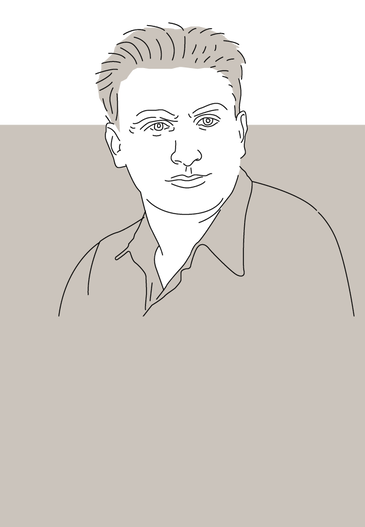

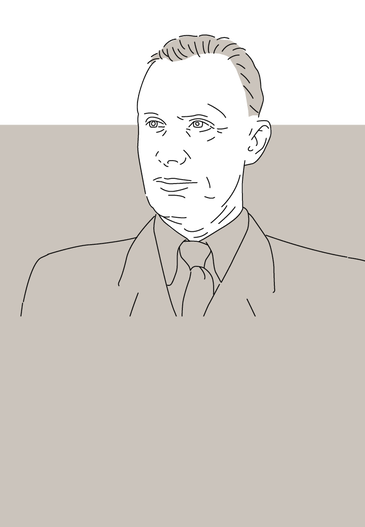

Menachem Kallus

Der jüdische Junge Otto (später Menachem) Kallus (1932–2018) wurde 1944 zusammen mit seiner Mutter und seinen Geschwistern aus den Niederlanden in das KZ Ravensbrück deportiert. Dort trennte ihn die SS von seiner Familie und brachte ihn in das Männerlager. Trotz der schwierigen Bedingungen fand er Halt in Freundschaften mit anderen Jugendlichen.

Von Westerbork nach Ravensbrück – der Weg der Familie Kallus

Otto Kallus war acht Jahre alt, als die Niederlande von den Deutschen besetzt wurden. Die antijüdischen Maßnahmen nahmen immer mehr zu. 1942 wurde die Familie verhaftet und in das Durchgangslager Westerbork deportiert. Von dort verschleppte die SS Otto Kallus, seine Mutter und seine beiden Geschwister in das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück.

Otto Kallus wurde 1932 in Den Haag geboren. Sein Vater war aus Ungarn in die Niederlande eingewandert. Im Alter von acht Jahren erlebte Otto die Besetzung durch die Deutschen. Die antijüdischen Maßnahmen verschärften sich zusehends. 1942 wurde die Familie Kallus verhaftet und in das Durchgangslager Westerbork deportiert, wo sie unter schlimmen Bedingungen leben musste. Im Frühjahr 1944 verschleppte die SS Otto zusammen mit seiner Mutter, seinen beiden Geschwistern und vielen anderen Menschen in das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Der Transport war von Gewalt und Entbehrungen geprägt. Die Familie wusste nicht, dass sich ihr Leben für immer verändern würde.

Kinder und Jugendliche im Lager

Kinder und Jugendliche im Männerlager Ravensbrück

Das Männerlager Ravensbrück war vor allem für seine brutalen Bedingungen in den Planier- und Baukommandos bekannt. Die meisten der Inhaftierten waren 16 – 45 Jahre alt. Aber auch Kinder und Jugendliche waren in diesem Lagerabschnitt untergebracht. Viele von ihnen wurden von ihren Familien getrennt, wie es auch bei Otto Kallus der Fall war.

"Kinder ahmen in ihren Spielen die Welt der Erwachsenen nach. […] Auch die Ravensbrücker Kinder spielten, was sie in der Welt der Erwachsenen täglich sahen – Selektion für die Vergasung oder den Transport, Appellstehen, Sterben.”

Quelle: Charlotte Müller, die Klempnerkolonne in Ravensbrück. Erinnerungen des Häftlings Nr. 10787, Berlin/Ost 1987.

Während Kinder im Frauen-Konzentrationslager tagsüber in den Baracken sich selbst überlassen waren, wurden Jungen ab dem Alter von 12 Jahren im Männerlager zur Zwangsarbeit eingesetzt. Die Kinder und Jugendliche wurden nach Aussage von Überlebenden in einer separaten Baracke untergebracht. Ab Januar 1945 wurden mehrere Sinto Jungen Opfer von Zwangssterilisationen durch den SS-Arzt Dr. Lucas.

Transporte von Jugendlichen

Ab Frühjahr 1944 erhöhte sich die Zahl Kinder und Jugendlichen im Männerlager und im ganzen Lagerkomplex Ravensbrück, besonders durch Transporte von Sinti und Roma aus Auschwitz, dem Ghetto Litzmannstadt und der Deportation ganzer jüdischer Familien aus Ungarn und der Slowakei nach Ravensbrück. Im November 1944 brachten zwei Transport aus dem Gefängnis im slowakischen Prešov besonders viele jüdischen Kinder und Jugendlichen in das Männerlager. Die beiden Transporte erreichten Ravensbrück nach einem Halt in Auschwitz, was bei der Ankunft in den Duschen des Männerlager zu einer Panik führte. Trotz der der von Hunger und Gewalt geprägtem Alltag im Männerlager entwickelten viele der Jugendlichen tiefe Freundschaften, die ihnen halfen, das Lager zu überstehen.

Trennung der Familie Kallus

Im Oktober 1944 wurde Otto Kallus von seiner Mutter getrennt und zusammen mit dem gleichaltrigen Doni Kraus in das Männerlager verlegt. Dort lebten sie mit anderen Kindern in einer separaten Baracke und wurden zur Zwangsarbeit in einer Schuhmacherei eingesetzt. Zusammen wurden die beiden Kinder Anfang 1945 nach Sachsenhausen deportiert.

Im Oktober 1944 erlebte Otto Kallus einen der schlimmsten Momente seines Lebens, als er von seiner Mutter und den Geschwistern Emmie und Rudi getrennt wurde. Die Lager-SS befahl, dass die Jungen in das Männerlager verlegt werden sollten. Zusammen mit dem gleichaltrigen Donald Krausz wurde Otto in eine separate Baracke des Männerlagers geschickt.

“Plötzlich fanden wir uns, Don und ich, in einem kleinen Lager. Einige Baracken weiter, sonst nichts. Aber es war eine ganz andere Welt. Im alten Lager, wie schwer es auch war, hatten wir einen Ort, wo man sich um uns kümmerte, auch wenn man uns nicht helfen konnte.”

Quelle: Menachem Kallus, Als Junge im KZ Ravensbrück, Berlin 2005.

Trotz der Trennung fanden die beiden Jungen zusammen Halt und Unterstützung. Sie wurden zur Zwangsarbeit in einer Schuhmacherei eingesetzt, wo sie unter extremen Bedingungen arbeiteten. Im März 1945 wurden Otto und Donald ins KZ Sachsenhausen überstellt. Sie mussten in der Oranienburger Fabrik der Firma Heinkel Flugzeugteile transportieren.

Selbstbehauptung durch Freundschaften

Im Männerlager Ravensbrück waren Freundschaften eine zentrale Überlebensstrategie. Zwischenmenschliche Bindungen gaben den Gefangenen Kraft und Resilienz.

Der Alltag war geprägt von Hunger, Krankheiten, Gewalt und Zwangsarbeit. In dieser extremen Situation boten Freundschaften eine der wenigen Möglichkeiten, sich gegenseitig zu unterstützen. Häftlinge halfen sich bei der Arbeit, teilten das Wenige, das sie hatten, und gaben einander emotionale und praktische Unterstützung. Oft waren es kleine Gesten – ein geteiltes Stück Brot, ein aufmunterndes Wort, eine helfende Hand –, die das Überleben erleichterten.

Solidarität über Haftgruppen hinweg

Doch Solidarität beschränkte sich nicht nur auf enge Freundschaften. Auch Familienangehörige, die im Lager inhaftiert waren, unterstützten sich gegenseitig. Der gelegentliche Kontakt zum Frauenlager – durch Verwandte oder seltene Begegnungen – wurde für viele zur wichtigen Quelle der Hoffnung.

Darüber hinaus entwickelten sich tiefgehende solidarische Verbindungen über Herkunfts- und Nationalitätsgrenzen hinweg. Besonders dokumentiert ist die gegenseitige Unterstützung der tschechischen Ärzte, die sich untereinander halfen und schwer kranke Mithäftlinge versorgten – oft unter größten Entbehrungen.

„Als Dr. František Šil im Männerlager das Revier übernahm, brachte er Menschlichkeit. Er versorgte die Kranken Kameraden mit allem, was er finden konnte – und schenkte uns Hoffnung in einer auswegslosen Umgebung.“

Karl Geber, KZ-Lagerbuch, 1947 (unveröffentlicht)

Freundschaft und Solidarität waren nicht nur Überlebensstrategien, sondern auch ein Akt der Selbstbehauptung und des Widerstands gegen die Entmenschlichung. In einer Umgebung, die auf Isolation und Zerstörung sozialer Bindungen abzielte, machten kleine zwischenmenschliche Akte den Unterschied.

Video-Interview mit Menachem Kallus

Überleben und Emigration

Von Sachsenhausen aus wurde Otto Kallus auf einen Todesmarsch getrieben, bis er Anfang Mai 1945 nahe Schwerin befreit wurde. Er kehrte in die Niederlande zurück und traf dort seine Geschwister Emmie und Rudi wieder. Ihre Eltern hatten die Lager nicht überlebt. Später emigrierte er nach Israel, nahm den Namen Menachem an und engagierte sich als Zeitzeuge.

Von Sachsenhausen wurde Otto Kallus auf einen Todesmarsch getrieben, während die alliierten Truppen immer näher rückten. In seinen 2010 veröffentlichten Erinnerungen beschrieb er die unerträglichen Schmerzen beim Gehen:

“Alles tat weh, vom Kopf über die Hände bis zu den Beinen. Am schlimmsten die Beine : Sie schwollen an […]. Selbst Stillstehen war unmöglich, dann schien der ganze Körper in die Schuhe gequetscht zu sein, überall drückte es.“

Quelle: Menachem Kallus, Als Junge im KZ Ravensbrück, Berlin 2005.

In der Nähe von Schwerin ließ die SS die Häftlinge zurück. Ein amerikanischer Offizier nahm den erschöpften Jungen unter seinen Schutz. Nach seiner Genesung gelangte Otto nach Brüssel und kehrte später in die Niederlande zurück, wo er seine Geschwister Emmie und Rudi wiedersah. Ihr Vater Jakob Kallus war im KZ Buchenwald ermordet worden, die Mutter Julia Lewin Kalluss tarb wenige Tage nach der Befreiung des KZ Bergen-Belsen an Entkräftung.

Emigration nach Israel

Später emigrierte Otto mit seinen Geschwistern nach Israel, wo er den Namen Menachem annahm, um ein neues Leben zu beginnen. Er arbeitete als Flugzeugingenieur. Mit dem nach Südafrika ausgewanderten. Donald Krausz verband ihn eine lebenslange Freundschaft. In Israel engagierte sich Menachem Kallus als Zeitzeuge und sprach vor Schüler:innen und Jugendlichen über seine Erfahrungen. Die Gedenkstätte Ravensbrück besuchte er zum ersten Mal 2007. Er starb 2018 in Israel.

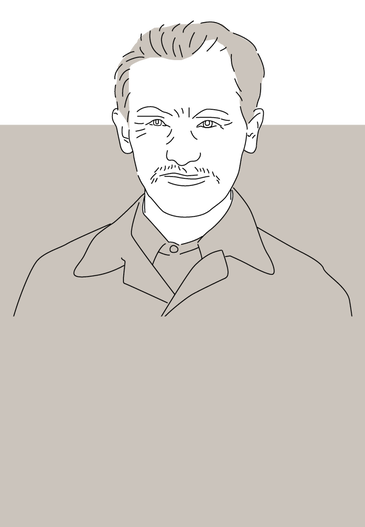

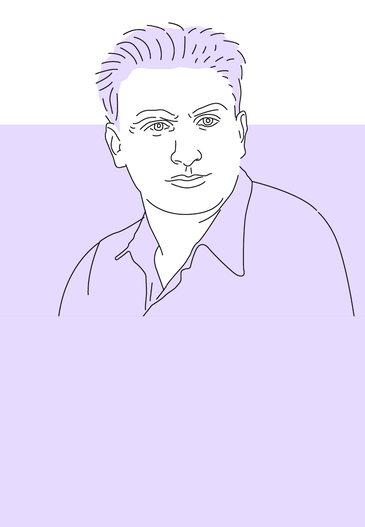

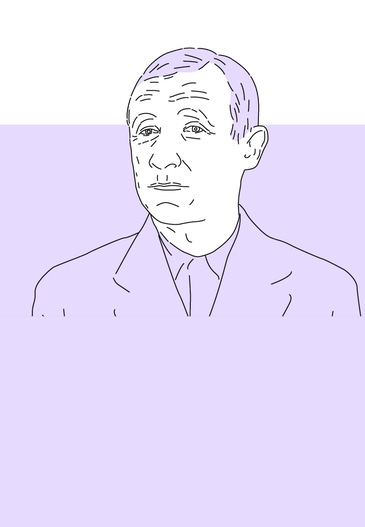

Walter Stanoski Winter

Walter Stanoski Winter (1919–2012) wurde im März 1943 zusammen mit seinen Geschwistern Erich und Maria in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und im sogenannten “Zigeunerlager” inhaftiert. Anfang August 1944 verschleppte die SS ihn, seine Frau Bluma und seine Geschwister in den Lagerkomplex Ravensbrück.

Als Sinto in Ostfriesland

Walter Winter kam 1919 in Ostfriesland zur Welt. Bereits in seiner Jugend erfuhr er rassistische Diskriminierung. 1939 „arisierten“ die Nationalsozialisten das Haus der Familie und vertrieben sie aus ihrem Heimatort. 1940 zog die Wehrmacht Walter ein. Ab 1942 musste er Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie leisten. 1943 verschleppte die Polizei ihn ins Konzentrationslager.

Walter Winter wuchs in einer Sinti-Familie auf. Seine Eltern handelten mit Textilien und Pferden. Bereits in frühen Jahren machte er Erfahrungen mit Antiziganismus. Walter und seine Geschwister wurden wiederholt von der Polizei in Ostfriesland diskriminiert und schikaniert. Nach 1933 nahm die Ausgrenzung zu: Kund:innen wollten nicht mehr mit der Familie Winter verkehren, der Zutritt zu öffentlichen Orten war ihr verboten und Freund:innen wandten sich ab. Deshalb kam der Wunsch auf Deutschland zu verlassen. Doch dafür fehlten ihnen den Mittel.

Walter Winter wuchs in einer Sinti-Familie auf. Seine Eltern handelten mit Textilien und Pferden. Bereits in frühen Jahren machte er Erfahrungen mit Antiziganismus. Walter und seine Geschwister wurden wiederholt von der Polizei in Ostfriesland diskriminiert und schikaniert. Nach 1933 nahm die Ausgrenzung zu: Kund:innen wollten nicht mehr mit der Familie Winter verkehren, der Zutritt zu öffentlichen Orten war ihr verboten und Freund:innen wandten sich ab. Deshalb kam der Wunsch auf Deutschland zu verlassen. Doch dafür fehlten ihnen den Mittel.

Arbeitsdienst und Wehrmacht

Walter musste zunächst von 1938 bis 1939 Reichsarbeitsdienst leisten und wurde dann Anfang Januar 1940 von der Kriegsmarine eingezogen. Trotz seiner Ausgrenzungserfahrungen identifizierte er sich mit dem Militär. Jedoch wurde er nach seiner militärischen Ausbildung weder befördert noch in den Einsatz geschickt. Nach einem Erlass musste Walter 1942, so wie alle Sinti, die Wehrmacht sogar verlassen.

“Ich war zum Militärdienst bereit, um meine Eltern, meine Geschwister zu verteidigen, aber mein Leben wollte ich nicht aufs Spiel setzen für ein Land, das uns Sinti ausgrenzte und diskriminierte. Es hatte schon mehrmals Angriffe auf Wilhelmshafen gegeben, einmal war ich nur mit Glück davongekommen. Warum sollte ich meinen Kopf hinhalten, wenn man uns als minderwertig einstufte. [...] Auch wenn es für meine Kameraden keine Rolle spielte, dass ich Sinto war, hatte sich das Klima in der Gesellschaft gegenüber Sinti und Roma und Juden vollkommen verändert. [...] An meinem letzten Tag bei meiner Einheit verabschiedeten sich alle von mir. Sie konnten nicht begreifen, dass man mich aus ‘rassepolitischen Gründen’ entlassen hatte.”

Danach leistete Walter Winter zuerst Zwangsarbeit in einer Munitionsfabrik in Damme bei Oldenburg und anschließend im Transportgewerbe in Vechta.

Haftzeiten

In Ravensbrück trennte die SS Walter Winter und seine Frau Bluma voneinander. Er und sein Bruder wurden im Männerlager inhaftiert, während seine Frau und seine Schwester ins Frauenlager kamen. 1945 verlegte die SS die Brüder in das KZ Sachsenhausen und zwang sie von dort aus mit der SS-Sondereinheit Dirlewanger als Soldaten an die Front. Kurz vor Kriegsende ergaben sie sich.

Im März 1943 deportierte die Polizei Walter Winter mit seine Geschwister Erich und Maria in das KZ Auschwitz-Birkenau. Die Lebensbedingungen waren verheerend: Es gab kaum Nahrung, die hygienischen Verhältnisse waren schlecht und es waren sehr viele Menschen auf engem Raum eingesperrt. Im Auschwitzer Lagerabschnitt B IIe lernte Walter die Sintizza Anna (Bluma) Schubert kennen. Dort heiratete das Paar symbolisch. Im August 1944 deportierte die SS Walter, Bluma und seine Geschwister in das KZ Ravensbrück. Kurz darauf wurde der Lagerabschnitt liquidiert und die dort verbliebenen Menschen ermordet.

Die letzten Kriegsmonate

Die SS inhaftierte Walter und seinen Bruder Erich im Männerlager Ravensbrück. Kurz vor dem Ende des Krieges wurden beide in das KZ Sachsenhausen überstellt. Dort rekrutierte sie die SS unter Zwang für die SS-Sondereinheit Dirlewanger. Beide Brüder überlebten den Krieg und die Verfolgung durch das NS-Regime. Auch Maria überlebte die KZ-Haft. Bluma und ihre neugeborene Tochter Maria-Luise starben Ende 1944 im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück.

Kontakte zwischen dem Frauen- und Männerlager

In unterschiedlichen Zusammenhängen war ein Aufeinandertreffen von männlichen und weiblichen Häftlingen möglich. Bis zur Einrichtung einer Revierbaracke innerhalb des Männerlagers wurde das Krankenrevier des Frauenlagers für die Behandlung von männlichen Häftlingen genutzt. Auch nachdem im Männerlager eine Revierbaracke zur Verfügung war, führten SS-Ärzte weiterhin Operationen an männlichen Häftlingen im Krankenrevier des Frauenlagers durch.

Ebenfalls bei handwerklichen Einsätzen männlicher Häftlinge im Frauenlager oder in lagereigenen Betrieben konnten die Häftlinge aufeinandertreffen. Häftlinge, die als Lagerläufer:innen Zwangsarbeit leisteten, bewegten sich ebenfalls durch den gesamten Lagerkomplex. Dadurch hatten sie Zugang zu den geschlechtergetrennten Bereichen und konnten mit Häftlingen in Kontakt treten.

Auch bei Arbeitseinsätzen außerhalb des Lagers kam es – teils zufällig – zu Begegnungen und Kontakten. Eine Möglichkeit in Kontakt zu treten, war die sogenannte Lagerpost. Dies war jedoch mit dem großen Risiko einer Strafe durch die SS für die Häftlinge verbunden. Der Austausch der Lagerpost fand zum Beispiel bei Arbeitseinsätzen der männlichen Handwerkerkommandos statt.

Durch diese Möglichkeiten des Kontakts und des Austausches konnten die Häftlinge den Zustand der anderen sehen. Katharina Jacob erinnerte sich, wie sie kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs männlichen Häftlingen begegnete:

“Eines Tages begegnet uns auf dem Weg zu einer Arbeit ein lang auseinandergezogener Zug männlicher Häftlinge. Mir fehlen die Worte, um den Elendszug zu beschreiben. Aber ich sehe ihn in seiner ganzen Entsetzlichkeit noch vor mir. [...] Sie torkeln nur, haben Kameraden untergefasst, die dem Umfallen noch näher sind. Einige schleppen sie an den Händen und Füßen mit. Ihre Hände und Augen bitten um Trinken und Brot, die mühselig geformten Worte sind kaum zu verstehen. [...] Einige Frauen machen Anstalten, zu den Männern zu laufen. Wir werden brutal weitergetrieben. Ein Inferno: das Geschrei der SS und der Aufseherinnen, die laut kläffenden Hunde, die die Gefangenen anspringen. [...] So absurd es klingen mag, die Begegnung hat trotz allem Schrecklichen Zuversicht hinterlassen. Eine sagt laut: ‘Es kann nicht mehr lange dauern!’ Wenn wir zurücksehen, reckt sich im Männerzug ab und zu eine Faust.”

Trotz des Kontaktverbots und der Unterbindungen dessen durch die SS, konnte es weiblichen Häftlingen gelingen, männliche zu unterstützen: Artur Radvansky berichtete zum Beispiel, wie es Häftlingen aus dem Frauenlager gelang Eimer mit Essen und Kaninchenfutter durch den doppelten Stacheldrahtzaun zu schieben.

Eine Kontaktaufnahme zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen war unter den harten Bedingungen nicht einfach. Beteiligte Häftlinge wie Walter Winter oder Emanuel Kolařík setzten sich einer zusätzlichen Gefahr aus, wenn sie mit weiblichen Häftlingen sprachen oder die Lagerpost verbreiteten.

Auch in den Außenlagern Ravensbrücks gab es Kontakte zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen: Im Außenlager Barth, in Mecklenburg-Vorpommern, waren sowohl Männer als auch Frauen untergebracht und zur Zwangsarbeit eingesetzt. Die meisten Lagerbereiche waren streng voneinander getrennt. Jedoch teilten sich das dortige Männer- und das Frauenlager eine Küche, wo sie heimlich Briefe austauschten.

Walter Winter berichtete in der Nachkriegszeit, dass er bei der Zwangsarbeit Fenster in Baracken im Frauen-Konzentrationslager einsetzen musste. Dabei hatte er seine Frau getroffen:

“Wir kamen zu den Tischlern und arbeiteten für einige Tage im Frauenlager. Manchmal hatten wir Glück und konnten dort mit unseren Frauen sprechen. Das war aber strengstens verboten. Wenn es uns gelang, ein paar Worte zu wechseln, war das eine Sekundensache, es ging nur zwischen Tür und Angel, ganz schnell. Die Aufsicht war zu stark. Eine Situation werde ich nie vergessen: Ich war dabei, in einem Frauenblock ein Fenster einzusetzen. [...] Plötzlich kommt Bluma, meine Frau angelaufen. [...] Wie hat sie sich gefreut, Tränen liefen ihr über das Gesicht, Freudentränen. [...] Ich wusste, das war lebensgefährlich.”

Durch diese Möglichkeiten des Kontakts und des Austauschs konnten die Häftlinge den Zustand der anderen sehen. Katharina Jacob erinnerte sich, wie sie kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs männlichen Häftlingen begegnete:

“Eines Tages begegnet uns auf dem Weg zu einer Arbeit ein lang auseinandergezogener Zug männlicher Häftlinge. Mir fehlen die Worte, um den Elendszug zu beschreiben. Aber ich sehe ihn in seiner ganzen Entsetzlichkeit noch vor mir. [...] Sie torkeln nur, haben Kameraden untergefasst, die dem Umfallen noch näher sind. Einige schleppen sie an den Händen und Füßen mit. Ihre Hände und Augen bitten um Trinken und Brot, die mühselig geformten Worte sind kaum zu verstehen. [...] Einige Frauen machen Anstalten, zu den Männern zu laufen. Wir werden brutal weitergetrieben. Ein Inferno: das Geschrei der SS und der Aufseherinnen, die laut kläffenden Hunde, die die Gefangenen anspringen. [...] So absurd es klingen mag, die Begegnung hat trotz allem Schrecklichen Zuversicht hinterlassen. Eine sagt laut: ‘Es kann nicht mehr lange dauern!’ Wenn wir zurücksehen, reckt sich im Männerzug ab und zu eine Faust.”

Eine Kontaktaufnahme zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen war trotz der Möglichkeiten nicht einfach. Beteiligte Häftlinge wie Walter Winter oder Emanuel Kolařík setzen sich einer zusätzlichen Gefahr aus, wenn sie mit weiblichen Häftlingen sprachen oder die Lagerpost verbreiteten.

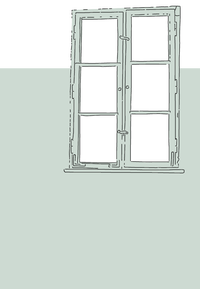

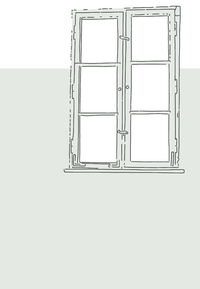

Flüchtiger Austausch

Im Lagerkomplex Ravensbrück gab es zwischen den Häftlingen des Männerlagers und denen des Frauenlagers unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten. Sie begegneten sich auf dem Marsch zur Zwangsarbeit, sahen sich durch Zäune oder kommunizierten mit Hilfe der sogenannte Lagerpost. Außerdem wurden männliche Häftlinge innerhalb des Frauenlagers eingesetzt: Sie bauten Baracken, legten Wege an und erledigten Tischlerarbeiten.

Walter Stanoski Winter berichtete in der Nachkriegszeit, dass er bei der Zwangsarbeit als Tischler Fenster in die Baracken des Frauen-Konzentrationslagers einsetzen musste. Dabei traf er auf seine Frau Bluma, die hier inhaftiert war. Walter nutzte diese Gelegenheit, um mit Bluma zu sprechen, obwohl er wusste, dass darauf Bestrafungen durch die SS folgen konnten.

“Wir kamen zu den Tischlern und arbeiteten für einige Tage im Frauenlager. Manchmal hatten wir Glück und konnten dort mit unseren Frauen sprechen. Das war aber strengstens verboten. Wenn es uns gelang, ein paar Worte zu wechseln, war das eine Sekundensache, es ging nur zwischen Tür und Angel, ganz schnell. Die Aufsicht war zu stark. Eine Situation werde ich nie vergessen: Ich war dabei, in einem Frauenblock ein Fenster einzusetzen. [...] Plötzlich kommt Bluma, meine Frau angelaufen. [...] Wie hat sie sich gefreut, Tränen liefen ihr über das Gesicht, Freudentränen. [...] Ich wusste, das war lebensgefährlich.”

Das Fenster steht symbolisch für den Kontakt zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen. Gleichzeitig steht es für den Ausbau des Lagers und die Zwangsarbeit in allen Lagerbereichen.

Nach dem Krieg

Wegen ihres Dienstes in der Wehrmacht mussten sich die Brüder Walter und Erich Winter nach dem Krieg einer Entnazifizierung unterziehen.

Obwohl Walter Winter und sein Bruder Erich von den Nazis verfolgt und in Zwangslagern eingesperrt waren, mussten sie sich von westdeutschen Behörden entnazifizieren lassen. Schließlich wurden beide als „unbelastet“ eingestuft. Walter Winter bemühte sich eine Entschädigung für das Haus, das seine Familie durch die „Arisierung“ verloren hatte. Nach einem aufreibenden Verfahren erhielt sie es schließlich zurück. Walter empfand, dass sich an der Einstellung zu Sinti:zze und Rom:nja seit dem Ende des Krieges wenig verändert hatte.

Erinnerungs-Engagement

Walter Winter erzählte bis ins hohe Alter in Schulen, Gedenkstätten, Fernseh- und Radiosendungen seine Geschichte: Er wollte über die Verfolgung von Sinti:zze und Rom:nja in der NS-Zeit und die anhaltende Stigmatisierung und Diskriminierung aufklären. Walter Stanoski Winter starb 2012 in Hamburg.

Der Lagerkomplex Ravensbrück

Das Konzentrationslager Ravensbrück wurde stetig erweitert. Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder wurden aus politischen, rassistischen oder sozialdarwinistischen Gründen verfolgt. Jüdinnen und Juden, Sinti:zze und Rom:nja, als „asozial“ Stigmatisierte, Widerstandskämpfer:innen aus Deutschland und den besetzten Ländern, Kriegsgefangene und zivile Zwangsarbeiter:innen wurden nach Ravensbrück deportiert. Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die unterschiedlichen Haftgründe und die Zusammensetzung der vielfältigen Häftlingsgesellschaft.

Alltag im Lager

Der Tagesablauf der Häftlinge war von Zwangsarbeit und Zählappellen bestimmt. Die SS schikanierte die Inhaftierten mit extremer militärischer Ordnung und brutalen Strafen. Sie stattete Einzelne von ihnen mit Funktionen aus und schuf eine "Häftlingsselbstverwaltung". Dieser Abschnitt beleuchtet die Lebensbedingungen und die alltäglichen Erfahrungen im Männerlager.

Im Mittelpunkt stehen auch die besonderen Erfahrungen von Kindern, Jugendlichen und Familien. Konkurrenz und Konflikte unter den Häftlingen, Fragen der Ernährung, Kleidung und medizinischen Versorgung sowie der Umgang mit Krankheit, Gewalt und Strafen werden thematisiert. Auch die seltenen Bedingungen für eine mögliche Entlassung werden beleuchtet.

Transporte

Transporte waren ein zentrales Elemente des NS-Lagersystems: Für die Meisten der männlichen Häftlinge war das KZ Ravensbrück nur eine von vielen Stationen ihrer Verfolgung. Dieser Abschnitt befasst sich mit den verschiedenen Phasen von Transporten in das und aus dem Männerlager Ravensbrück. Besonders die Räumungstransporte und Todesmärsche kurz vor Kriegsende werden in den Blick genommen.

Täterschaft

Täterschaft in einem Konzentrationslager war geprägt durch eine arbeitsteilige Organisation. SS-Leitung, Wachmannschaften und zivile Akteur:innen trugen gemeinsam zur Durchführung von Zwangsarbeit, Strafen und medizinischen Verbrechen bei. Die meisten Täter:innen blieben nach 1945 unbehelligt. Dieser Abschnitt beschreibt verschiedene Verbrechenskomplexe und Formen der Täterschaft im Männerlager.

Selbstbehauptung und Widerstand

Trotz rücksichtsloser Unterdrückung und großem persönlichen Risiko setzten sich KZ-Häftlinge gegen die SS und ihre Helfer:innen zur Wehr. Solidarisches Handeln war im KZ überlebenswichtig, aber sehr gefährlich. Kleine Gruppen von Häftlingen unterstützten sich gegenseitig. Erfahrene Gefangene übernahmen Funktionen in der "Häftlingsselbstverwaltung", um gezielt Hilfe zu leisten. Widerstand zeigte sich in Arbeitsverweigerung, Sabotage oder offenem Aufbegehren gegen die SS, einzeln oder in Gruppen. Dieser Abschnitt beleuchtet individuelle Handlungsspielräume von Verweigerung, Unangepasstheit und Gegenwehr.

Zwangsarbeit

Die Zwangsarbeit im Männerlager begann zunächst in Baukommandos, mit denen die männlichen Häftlinge das Lager für die SS erweiterten. Ab 1943 wurden Häftlinge verstärkt in Außenlagern in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den verschiedenen Formen von körperlicher und wirtschaftlicher Ausbeutung im Männerlager.

Welche Funktion hatte das Nummernbuch?

Im Nummernbuch wurden Name, Herkunft und Haftkategorie der ins KZ eingelieferten Gefangenen notiert. Bei Appellen wurde zweimal am Tag die Zahl der Inhaftierten ermittelt.

Das Nummernbuch im Lager

Ein Nummernbuch war ein zentrales Dokumentationsmittel in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Es diente der Registrierung und Verwaltung der Häftlinge, indem es jedem Gefangenen eine individuelle Nummer zuwies. Diese Nummer war die Grundlage für die Identifikation, Verwaltung und Überwachung. Sie ersetzte Namen und war ein symbolisches Mittel der Entmenschlichung.

Was lässt sich im Nummernbuch erkennen – und was nicht?

Im Nummernbuch lässt sich vor allem die systematische Organisation der Lagerverwaltung erkennen, aber auch die Entpersonalisierung der Häftlinge. Es dokumentiert die Lagerstruktur und die Vielzahl der eingetragenen Personen. Jedoch bleiben viele biografische Details der Gefangenen im Dunkeln. So fehlen etwa Hinweise auf persönliche Schicksale, spezifische Erfahrungen und die individuellen Lebensgeschichten der Häftlinge.

Warum fehlen Berufe im Nummernbuch?

Die Berufe der Häftlinge sind im Nummernbuch nicht erfasst, obwohl sie für die Belegung des Lagers eine wichtige Rolle spielten. Diese Lücke könnte darauf hinweisen, dass die Verwaltung von Arbeitskräften nicht den gleichen Stellenwert hatte wie die rein administrative Erfassung. Die Häftlingspersonalkarten und Hollerith-Vorkarten hingegen enthielten detailliertere Informationen zu Arbeitszuweisungen und Funktionen innerhalb des Lagers, wodurch eine direkte Verbindung zwischen Arbeit und Lagerorganisation besteht.

Video-Interview mit Menachem Kallus

Im Interview von 2007 schildert Menachem Kallus seine Deportation nach Ravensbrück, die Trennung von seiner Mutter und die Zeit im Männerlager. Er spricht über Zwangsarbeit, Freundschaften als Überlebensstrategie und den Todesmarsch in das KZ Sachsenhausen.

Flüchtiger Austausch

Walter Stanoski Winter berichtete in der Nachkriegszeit, dass er bei der Zwangsarbeit als Tischler Fenster in die Baracken des Frauen-Konzentrationslagers einsetzen musste. Dabei traf er auf seine Frau Bluma und nutzte diese Gelegenheit, um mit ihr zu sprechen, trotz drohender Bestrafung.

Im Lagerkomplex Ravensbrück gab es zwischen den Häftlingen des Männerlagers und denen des Frauenlagers unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten. Sie begegneten sich auf dem Marsch zur Zwangsarbeit, sahen sich durch Zäune oder kommunizierten mit Hilfe der sogenannte Lagerpost. Außerdem wurden männliche Häftlinge innerhalb des Frauenlagers eingesetzt: Sie bauten Baracken, legten Wege an und erledigten Tischlerarbeiten.

Walter Stanoski Winter berichtete in der Nachkriegszeit, dass er bei der Zwangsarbeit als Tischler Fenster in die Baracken des Frauen-Konzentrationslagers einsetzen musste. Dabei traf er auf seine Frau Bluma, die hier inhaftiert war. Walter nutzte diese Gelegenheit, um mit Bluma zu sprechen, obwohl er wusste, dass darauf Bestrafungen durch die SS folgen konnten.

“Wir kamen zu den Tischlern und arbeiteten für einige Tage im Frauenlager. Manchmal hatten wir Glück und konnten dort mit unseren Frauen sprechen. Das war aber strengstens verboten. Wenn es uns gelang, ein paar Worte zu wechseln, war das eine Sekundensache, es ging nur zwischen Tür und Angel, ganz schnell. Die Aufsicht war zu stark. Eine Situation werde ich nie vergessen: Ich war dabei, in einem Frauenblock ein Fenster einzusetzen. [...] Plötzlich kommt Bluma, meine Frau angelaufen. [...] Wie hat sie sich gefreut, Tränen liefen ihr über das Gesicht, Freudentränen. [...] Ich wusste, das war lebensgefährlich.”

Das Fenster steht symbolisch für den Kontakt zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen. Gleichzeitig steht es für den Ausbau des Lagers und die Zwangsarbeit in allen Lagerbereichen.

Trennung der Familie Kallus

Im Oktober 1944 wurde Otto Kallus von seiner Mutter getrennt und zusammen mit dem gleichaltrigen Doni Kraus in das Männerlager verlegt. Dort lebten sie mit anderen Kindern in einer separaten Baracke und wurden zur Zwangsarbeit in einer Schuhmacherei eingesetzt. Zusammen wurden die beiden Kinder Anfang 1945 nach Sachsenhausen deportiert.

Im Oktober 1944 erlebte Otto Kallus einen der schlimmsten Momente seines Lebens, als er von seiner Mutter und den Geschwistern getrennt wurde. Die Nationalsozialisten entschieden, dass die Jungen in das Männerlager verlegt werden sollten. Zusammen mit dem gleichaltrigen Doni Kraus wurde Otto in eine separate Baracke des Männerlagers geschickt.

“Plötzlich fanden wir uns, Don und ich, in einem kleinen Lager. Einige Baracken weiter, sonst nichts. Aber es war eine ganz andere Welt. Im alten Lager, wie schwer es auch war, hatten wir einen Ort, wo man sich um uns kümmerte, auch wenn man uns nicht helfen konnte.”

Quelle: Menachem Kallus, Als Junge im KZ Ravensbrück, Berlin: Metropol, 2005.

Trotz der Trennung fanden die beiden Jungen zusammen Halt und Unterstützung. Sie wurden zur Zwangsarbeit in einer Schuhmacherei eingesetzt, wo sie unter extremen Bedingungen arbeiteten. Anfang 1945 wurden Otto und Doni nach Sachsenhausen deportiert.

Erinnerung und Nachgeschichte

Viele ehemalige Häftlinge hielten ihre Erfahrungen schriftlich fest und engagierten sich für ein Gedenken am historischen Ort. Dennoch blieb das Männerlager in der Erinnerungskultur lange wenig beachtet. Dies lag auch an der erinnerungspolitischen Einordnung des KZ Ravensbrück in die Gedenklandschaft der DDR, die in diesem Abschnitt thematisiert wird. Zudem werden individuelle Bemühungen von ehemaligen Inhaftierten für eine Strafverfolgung der Täter:innen und für Entschädigungen vorgestellt.